信長:「わしに口答えする者はあの時が初めてじゃ」──織田家の重鎮・佐久間信盛がクビ宣告されるまで

- 2026/01/07

「そもそも天下を支配する信長に口答えする者は、あの時が初めてだった…」

織田信長にそこまで言わしめ、30年にわたる忠節をたった一通の書状で全否定された男がいます。織田家の筆頭家臣として君臨し、退却戦の鮮やかな指揮から「退き佐久間」と称えられた名将・佐久間信盛です。

かつては柴田勝家や羽柴秀吉らをも凌ぐ最大規模の軍団を任され、織田政権の屋台骨を支えた重鎮。しかし天正8年(1580)、信盛を待っていたのは、信長自らが筆を執った苛烈極まる「19ヶ条の折檻状」と、高野山への追放という非情な宣告でした。

なぜ、長年の功労者はこれほどまでに無残な「クビ」を言い渡されねばならなかったのか。主君を激昂させた致命的な一言と、実力主義の波に飲み込まれていく老将の悲劇を追います。

織田信長にそこまで言わしめ、30年にわたる忠節をたった一通の書状で全否定された男がいます。織田家の筆頭家臣として君臨し、退却戦の鮮やかな指揮から「退き佐久間」と称えられた名将・佐久間信盛です。

かつては柴田勝家や羽柴秀吉らをも凌ぐ最大規模の軍団を任され、織田政権の屋台骨を支えた重鎮。しかし天正8年(1580)、信盛を待っていたのは、信長自らが筆を執った苛烈極まる「19ヶ条の折檻状」と、高野山への追放という非情な宣告でした。

なぜ、長年の功労者はこれほどまでに無残な「クビ」を言い渡されねばならなかったのか。主君を激昂させた致命的な一言と、実力主義の波に飲み込まれていく老将の悲劇を追います。

信長の家督相続後に抜擢

佐久間信盛という人物の歩みを辿る際、まず目を引くのはその家格の高さと、信長への揺るぎない支持です。佐久間一族のルーツは桓武平氏の流れを汲む三浦義春の子・家村が、安房国に居住して佐久間氏を名乗ったことにはじまります。鎌倉時代には尾張国愛知郡御器所(愛知県名古屋市昭和区御器所町)に移り、やがて4家に分かれて尾張の国人領主として根付いたとされています。

信盛の初期の経歴は、不明点が多く、実は生誕年もハッキリしていません。信盛自身、信長の父・織田信秀の代から仕えていましたが、当初から信長に近い存在だったわけではありません。信秀の葬儀の際、信盛は信長の弟であり、信長と家督を争うライバルでもあった織田信行(信勝)の供を務めていたようです。つまり、当初は信行派の重臣として位置づけられていた可能性が高いのです。

しかし、信長が家督を継ぎ、家中が二分される危機に直面したとき、信盛は信行を担ぎ出した柴田勝家や林秀貞らとは対照的に、いち早く信長支持を打ち出します。弘治2年(1556)の「稲生の戦い」では、佐久間一族を挙げて信長を支持し、勝利に大きく貢献しました。この決断こそが、信盛を織田家中における特別な存在へと押し上げたのです。

以後、信盛は信長が繰り広げる領土拡大の戦いにおいて、常に主力として従軍し、主君の信頼を一身に集めていくことになります。

織田家中で台頭し、近江支配体制の一角を担う

桶狭間の戦い(1560)において、信盛は今川義元軍の猛攻を善照寺砦で食い止めるという大功を挙げました。この戦功によって鳴海城主に抜擢された事実は、信盛が軍事・統治の両面で高く評価されていた証左といえます。さらに信盛は、軍事だけでなく外交や政務においても重用されました。徳川家康との同盟を強化するための婚姻では、徳姫(信長の長女)の警護役を務め、永禄11年(1568)の上洛作戦では、足利義昭を奉じて入京した後の京都における政務や治安維持を担当しました。当時の京都を任されたのは、信盛のほか、明院良政、村井貞勝、丹羽長秀、木下秀吉(後の豊臣秀吉)のわずか5名。信盛はまさに、織田政権の屋台骨を支える五指に入る実力者でした。

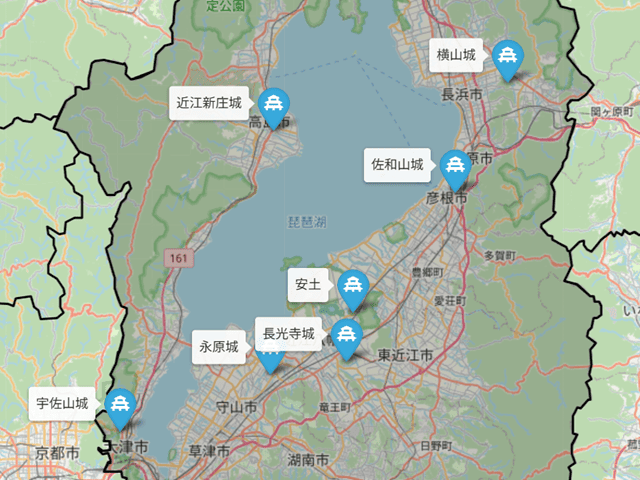

元亀元年(1570)、信長の妹婿である浅井長政の離反により、信長が窮地に陥ると、近江の防衛体制が急務となりました。このとき信盛は、重要拠点である永原城に配され、長光寺城の柴田勝家とともに六角氏や浅井・朝倉勢の反攻を食い止める盾となります。

この年は野洲河原(5月)、姉川の戦い(6月)、志賀の陣(9~12月)に加え、伊勢長島一向一揆もはじまりますが、信盛はこれらの戦に従軍しました。なお、この近江支配体制は六角氏や浅井・朝倉氏の来襲に備えるだけでなく、信長の居城である岐阜城と京都の通り道を確保する、という意味合いもあったようです。

また、翌年の比叡山焼き討ち(1571)の際には、暴走する信長を諌めるという、古参の重臣にしかできない役割も果たしています。結果的に焼き討ちは断行されましたが、その後の近江支配においても信盛は広大な所領を与えられ、名実ともに織田家臣団の「筆頭」として君臨しました。

あわせて読みたい

衝撃の名セリフ?激昂する主君への致命的な弁明

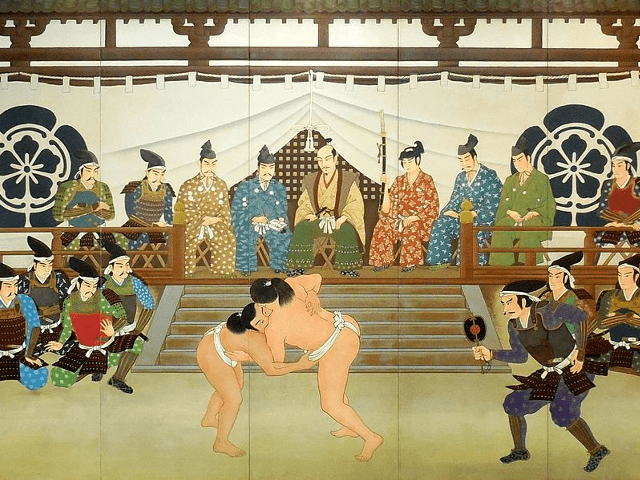

しかし、あまりにも長く重用され続けたことが、信盛の中に慢心と、主君に対する甘えを生じさせたのかもしれません。天正元年(1573)、一乗谷城の戦いにおける朝倉軍の追撃戦での出来事です。信長は逃げる朝倉義景を逃さぬよう厳命していましたが、信盛ら先陣の動きは鈍く、あろうことか信長自身の本陣に追い抜かれるという失態を演じました。

戦後、信長が諸将を並べて激しく叱責した際、秀吉や勝家らはひたすら恐縮して平伏しました。しかし、信盛だけは涙を浮かべながらも、あろうことか信長に向かってこう弁明したのです。

信盛:「そうはおっしゃいましても、我々のような(優秀な)家臣はお持ちにはなれますまい。」

この話は『信長公記』に記されていますが、もし本当なら、信長は侮辱されたと感じて激怒するのも無理はないかもしれません。信長は「実力主義」を掲げ、常に自己を刷新し続けることを家臣に求めていたのですから、信盛のこの発言は受け入れられるものではないでしょう。この瞬間、信長の中で信盛への敬意は薄れたものと思われます。

大阪方面軍団の総指揮官へ

とはいえ、この後も信盛は、長期戦となった長島一向一揆攻め、第二次石山合戦と呼ばれる高屋城の戦い、長篠の戦い、越前一向一揆など、信長の主要な戦いに出陣しています。感情の縺れはありつつも、信長は戦功を重ねる信盛を罷免することはなく、むしろ天正4年(1576)に石山本願寺攻略という織田家最大の懸案事項に対して、信盛を総指揮官として抜擢します。

このとき信盛に与えられた権限は凄まじいものでした。尾張、三河、近江といった中枢の軍勢に加え、大和、河内、和泉、紀伊の与力を合わせた7ヶ国の大軍団。これは、北陸の勝家や中国の秀吉を凌ぐ、織田家中最大の軍事規模となったのです。

信長は、信盛の慎重な気質が本願寺の包囲に適していると判断したのでしょう。しかし、ここから4年間、信盛の動きは停滞します。天王寺城を本拠として本願寺の包囲を続けるものの、屈服させる決定打を打てず、時間ばかりが経過しました。他方面で光秀や秀吉が目覚ましい成果を上げる中、信盛の軍団だけが成果を出せない状況は、信長の忍耐を限界まで追い詰めることとなりました。

信長激怒!? 19ヶ条の折檻状

天正8年(1580)、本願寺との和睦が成立し、ついに石山合戦が終結します。しかし、任務を果たした安堵に浸る信盛父子の元に届けられたのは、褒賞ではなく、信長自らが筆を執った全19ヶ条に及ぶ凄まじい「断罪状」。そこに記された言葉は、30年にわたる信盛の歩みを全否定するかのような苛烈なものでした。以下に『信長公記』より、19ヶ条の折檻状をご紹介します。

- 一、佐久間信盛・信栄父子、5年間、天王寺に在城したが、その間、格別の功績もなかった。これは世間で不審に思われても仕方がない。信長も同感であり、弁護する余地もない。

- 一、その意図を推察するに、大坂方を大敵と考え、武力も行使せず、調略活動もせず、ただ居陣の砦を堅固に構えて何年か過ごしていれば、敵は僧職のことであるから、やがては信長の威光に屈して撤退するだろうと予測していたのか。しかし、武士の取るべき道はそうではない。このような情況下では、勝敗の機を見定めて一挙に合戦に持ち込めば、信長のため、ひいては佐久間父子のためにもなり、兵たちの苦労も終わって、誠に武士のとるべき道であった。しかるに、ひたすら持久戦のみに固執していたのは、分別もなく、未練がましいことであった。

- 一、丹波は明智光秀が平定し、天下に面目をほどこした。羽柴秀吉は数カ国で比類ない功績を上げた。また池田恒興は小禄ながら短期間で花熊を攻略し、これも天下の称賛を得た。佐久間父子はこれを聞いて発奮し、ひとかどの戦果を上げるべきだったのだ。

- 一、柴田勝家は彼らの働きを聞き、すでに越前一国を領している身ながら、天下の評判を気にかけて、今春加賀に進撃し、一国を平定した。

- 一、武力による作戦が進展しなければ、利益誘導などの調略活動をし、なお不充分なところがあれば信長に報告し、指図を受けて決着をつけるべきであった。しかるに、五年間一度も具申のなかったことは職務怠慢であり、けしからぬことである。

- 一、保田安政が先日よこした報告には、大坂の一揆勢を攻略すれば周辺に残る小城などは大方退散するはずだと書いてあったが、これに佐久間父子は連判をしていた。しかし、自分では何も具申をせず、保田に報告書を送らせたのは、自分の手数を省くつもりで保田の報告に便乗し、あれこれ意見を述べたのか。

- 一、信長の家中でも信盛には特別な待遇を与えているではないか。三河にも、尾張にも、近江にも、大和にも、河内にも、和泉にも与力を付けてあり、さらに根来寺衆も与力として付けてあるのだから紀伊にも与力がある。勢力は小さい者たちではあるが、七カ国に与力を持ち、その上に自分の軍勢を加えて出動すれば、どんな合戦をしてもさほどの負け戦となるはずはないのだ。

- 一、小河・刈屋の水野信元の死後、その地の支配を命じたので、以前より家臣の数も増加したろうと思ったが、その様子もなく、かえって水野当時の旧臣の多くを解雇した。たとえそうだとしても、それ相当に後任者を補充しておけば以前と同様なのに、一人も補充せず、解雇した者の知行地を直轄にして自分の収入とし、これを金銀に換えていたとは、言語道断の仕様である。

- 一、山崎を支配させたところ、それ以前に信長が目をかけていた者たちを間もなく追い払ってしまったのは、これも前項で述べた小河・刈屋での仕様と同じである。

- 一、昔から抱えていた家臣には知行を加増してやり、相応に与力を付け、新規に侍を召し抱えていれば、これほどの不手際をしなくても済んだはずであった。しかるに、けちくさい蓄財ばかりを心掛けていたから、今になって天下に面目を失い、その悪評は唐土・高麗・南蛮にまで知れ渡った。

- 一、先年、朝倉義景が敗走のおり(=一乗谷城の戦い)、戦機の見通しが悪いと叱ったところ、恐縮もせず、揚げ句に自慢をいって、その場の雰囲気をぶちこわした。あの時、信長は立場がなかった。あれほどの広言をしておきながら、長々と当地に滞陣しており、卑怯な行為は前代未聞である。

- 一、信栄の罪状は一々書き並べようとしても、とても書き尽くせるものではない。

- 一、大略をいえば、信栄は第一に欲が深く、気むずかしくて、良い家臣を抱えない。その上、職務に怠慢だという評判である。ようするに、父子ともに武士たるの心構えが不足しているから、このような有様なのである。

- 一、もっぱら与力を働かせ、当方の味方になるという者を信長に取り次ぐと、今度はその者を使って軍役を務める。自分の侍を召し抱えず、領内に知行人のない無駄な土地を作り、実際には自分の直轄として卑劣な収入を得ている。

- 一、与力や直属の侍までもが信盛父子を敬遠しているのは、ほかでもない。分別顔をして誇り、慈愛深げな振りをして、綿の中に針を隠し立てた上から触らせるような、芯の冷たい扱いをするから、このようになったのである。

- 一、信長の代になってから三十年仕えているが、その間に佐久間信盛比類ない手柄と称されたことは、一度もあるまい。

- 一、信長一代のうち戦に敗れたことはないが、先年、遠江へ軍勢を派遣した時(=三方ヶ原の戦い)は、敵味方互いに勝ったり負けたりするのが当然だから、負けたといえば確かにそのとおりだった。しかし、徳川家康の応援要請があったのだから、不手際な合戦をしたとしても、兄弟が討たれ、またはしかるべき家臣が討たれるほどの活躍をしたのならば、信盛は運がよくて生還できたのかと他人も納得してくれただろうに、自分の軍勢からは一人も討ち死にを出さなかった。にもかかわらず、同僚の平手汎秀を見殺しにして、平気な顔をしている。これをもって見ても、以上各条のとおり、心構えができていないことは紛れもない事実である。

- 一、この上は、どこかの敵を制圧して今までの恥をそそぎ、その後に復職するか、または討ち死にするかである。

- 一、父子とも髪を剃って高野山に引退し、年を重ねれば、あるいは赦免されることもあろうか。

右のとおり、天王寺在城数年の間にさしたる功績もなかった者の未練な子細が、このたび保田の一件で了解できた。そもそも天下を支配する信長に口答えする者はあの時が初めてだったのであるから、かくなる上は、右末尾の二カ条を実行せよ。承諾しなければ、二度と赦免されることはないものと思え。

信長が突きつけたのは、単なる能力不足の指摘ではありませんでした。「武士としての心構え」そのものに対する疑義であり、かつての「自慢の一言」に対する執念深いまでの意趣返しでもありました。

特に、三方ヶ原で味方を見殺しにして無傷で帰ってきたこと、新しく家臣を抱えず金銀を溜め込んでいたこと、そして他将の功績に比べてあまりにも怠慢であったこと。これらすべてを信長は「言語道断」と一蹴し、最終的に信盛に対し、「戦って死ぬか、高野山へ去るか」という冷酷な引導を渡しました。

信長に挽回の機会を与えられているのにもかかわらず、信盛が選んだのは、高野山への隠遁という「退却」でした。

信盛の最期

その後の足取りについて、史料は二つの姿を伝えています。『信長公記』の筆者である太田牛一は、信盛父子が高野山からも追われ、紀伊熊野の山奥に逃亡。その間に家臣にも見捨てられ、身のまわりの物にも不自由で哀れな有様で、最期は天正9年(1581)正月に寂しくこの世を去った、と描きました。かつての栄華からは想像もつかない、無残な末路として記憶されています。

しかし、歴史学者の神田千里氏は、別の可能性を指摘しています。理由は『多聞院日記』に、信盛が亡くなったときに高野山の宿坊に荷物を残していた、との証言があるからです。このことから、信盛は最期まで高野山に留まり、筆頭家臣という重責から解き放たれ、静かに余生を過ごしていたのかもしれません。ちなみに残された嫡男の信栄は、信長の怒りも解けたのか、赦免されたようです。

織田家という、絶え間ない刷新を求められる巨大な組織の中で、筆頭という座を守り続けることがどれほど過酷であったか。信盛の転落は、時代が急激に変化する中で、自らの立ち位置を見失った古参の悲劇であり、今もなお組織に生きる人々に深い教訓を与え続けています。

【参考文献】

- 谷口克広『織田信長合戦全録 桶狭間から本能寺まで』(中央公論新社 2002年)

- 谷口克広『信長軍の司令官 部将たちの出世競争』(中央公論新社 2005年)

- 谷口克広『信長と消えた家臣たち 失脚・粛清・謀反』(中公新書 2007年)

- 神田千里『織田信長』(筑摩書房 2014年)

- 太田牛一『現代語訳 信長公記』(中経出版 2013年)

- 和田裕弘『織田信長の家臣団 派閥と人間関係』(中央公論新社 2017年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

戦国ヒストリーの編集部アカウントです。編集部でも記事の企画・執筆を行なっています。

コメント欄