「賤ヶ岳の戦い(1583年)」信長亡き後、織田家を二分した秀吉と勝家の覇権争い、ここに決着!

- 2020/05/28

織田信長の死後、かねてより反目していた羽柴秀吉と柴田勝家の関係はさらにこじれ、ついには賤ケ岳にて両者が激突。織田家の勢力を二分する壮大な争いとなりました。

天下人・信長の後継者の座を狙う秀吉と、織田家の存続を願う宿老・柴田勝家がぶつかり合った「賤ケ岳の戦い」を解説します。

天下人・信長の後継者の座を狙う秀吉と、織田家の存続を願う宿老・柴田勝家がぶつかり合った「賤ケ岳の戦い」を解説します。

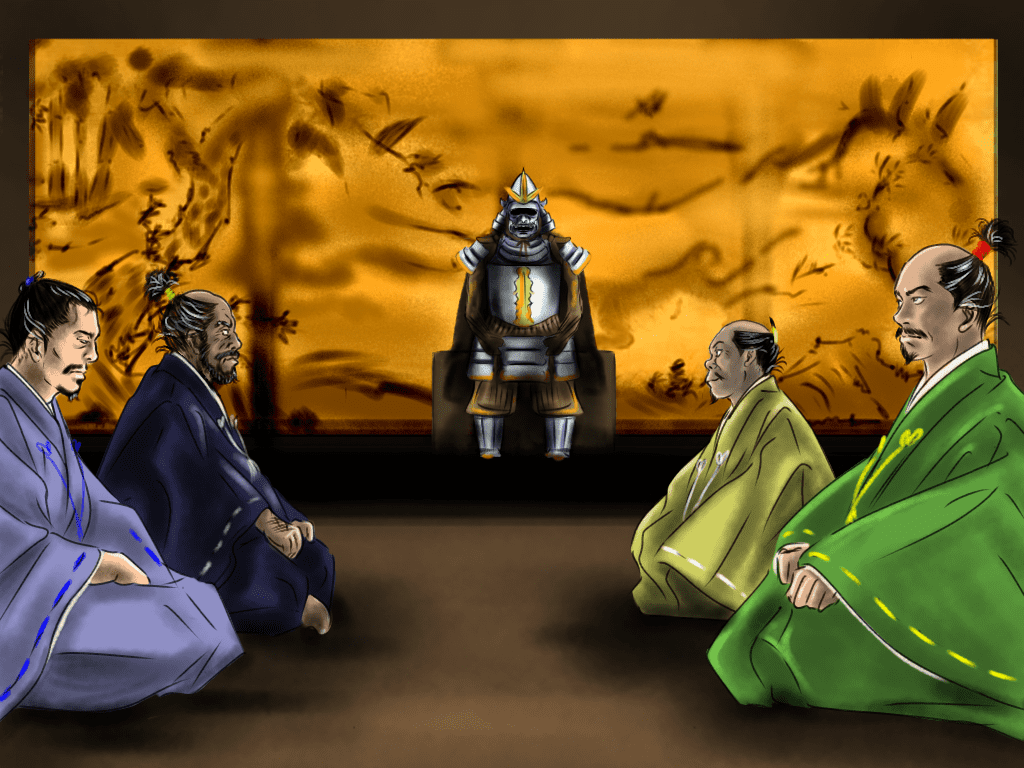

清洲会議

本能寺で織田信長が横死してまもなくの天正10年(1582)6月27日、尾張国の清州城にて、清洲会議が開催されます。この会議は信長の後継者決めと遺領の再配分が主なテーマした。

信長は生前に長男の信忠へ家督を譲っていましたが、彼も本能寺の変で自刃しており、後継者の座は宙に浮いた状態となっておりました。そこで、織田家の筆頭家老である柴田勝家は、信長の三男で当時25歳の信孝を後継者として推します。信孝は信長の仇討ちで功績を挙げるなど、武勇にも優れた人物でした。

しかし織田家中の掌握をもくろむ秀吉は、信長の孫でまだ幼少の三法師を後継者として推します。長男・信忠の遺児こそが正当な後継者であると主張したのです。

秀吉と勝家が反目

秀吉の目論見を見抜いていた勝家は一人反対しますが、丹羽長秀や池田恒興が秀吉の主張を支持したために押し切られてしまいます。結果として、信長の仇討ちを成し遂げた秀吉の発言力が勝家をしのぎ、三法師が織田家の家督を継承。信孝は三法師の後見人にとどまることになったのです。実のところ、秀吉と勝家はもともと反りが合わなかったのか、お世辞にも関係が良いとは言えない間柄でした。かつて上杉軍と争った手取川の戦いの際には、陣中で意見が衝突し、秀吉が勝手に陣を離れるなんて事件もありました。そんな二人は織田家の他の家臣たちをも巻き込み、さらに対立を深めていきます。

両陣営の対立はエスカレート

織田家の後継ぎを狙う信孝は、秀吉に対抗するため、清洲会議の前後に信長の妹であるお市を勝家の元に嫁がせています。勝家を家臣の地位から織田家の一員へと引き上げ、発言力を高めるねらいがあったのでしょう。清洲会議の後、勝家は居城の北ノ庄城に戻り、三法師は信孝の岐阜城におかれていました。そうした中、秀吉が会議の決定に従って安土城に移すよう求めますが、信孝はこれを拒否。さらには戦いの準備もはじめます。

もちろん秀吉もじっとしているはずがありませんでした。同年の10月、秀吉は京都で信長の葬儀を主催、盛大に行いました。これは自らの力を誇示するためだったとみられています。さらに12月には、まず勝家の養子・勝豊が守っている長浜城を攻めて、勝豊を降伏させます。この城は賤ケ岳の戦いにおける秀吉の拠点となります。次いで、信孝のいる岐阜城に攻めこみ、結果的に三法師をもぎとって信孝を屈服させるのです。

秀吉は越前にあった勝家が豪雪に阻まれて身動きが取れない状況をよく分かっていたため、余裕しゃくしゃく。翌天正11年(1583)2月には勝家に味方する滝川一益を討たんと、大群で伊勢へ攻め込むのです。

あわせて読みたい

賤ヶ岳の戦い

秀吉の伊勢出陣をただ歯噛みして見守るしかなかった勝家でしたが、3月3日、ついに豪雪をおして越前から出陣します。長島城で秀吉との激戦を続ける一益を救い、さらに信孝と結んで秀吉を討つ。伊勢の一益、美濃の信孝とともに三方向から秀吉を挟み撃ちにする作戦でした。

両軍、北近江の柳ケ瀬に布陣し、にらみ合い

北近江の柳ケ瀬まで進攻した勝家は、先鋒として出陣させた佐久間盛政を行市山に、前田利家を別所山に着陣させます。自らは内中尾山に本陣を置くと、山間の地形を利用して陣形を作り、高地に築いた縦列の陣から秀吉軍を挟撃する構えをとりました。一方、勝家の出陣を知った秀吉は、兵力数で勝る5万余もの大軍を率いて北近江へ出陣します。平地での決戦を想定して横列三段の陣を構えました。

左禰山に堀秀政、田上山に羽柴秀長、堂木山に木下一元、大岩山に中川清秀、岩崎山に高山右近、賤ケ岳に桑山重晴という布陣でした。

盛政の奇襲で1か月もの膠着状態が破られる

琵琶湖の北にある余呉湖近くの賤ケ岳でにらみ合いを続ける両軍。この均衡が破られたのは、にらみあいが始まって1か月以上が経過してからでした。4月16日に勝家に呼応した岐阜城の信孝が兵を起こすと、これを牽制するために秀吉が2万の主力兵を率いて美濃の大垣まで進攻したのです。これを見た柴田方の盛政は、秀吉不在の隙をついて大岩山の清秀を奇襲。部隊の一部が敵陣深くに侵入し、敵の後方をかく乱する「中入」作戦を実行しました。中入りとは、奇襲部隊の全滅のリスクがある一方で、兵の数が少なくても戦局を一気に変えうる威力を持つ戦術です。盛政はこれを見事に成功させ、中川清秀らを討ち取るなどの戦果を挙げています。

秀吉、「我、勝てり」と賤ケ岳一騎駆け

4月20日の午後2時ごろ、岐阜城の信孝を攻めるため大垣城に入っていた秀吉に清秀討ち死にの報がもたらされました。それを聞いた秀吉は、なぜか「我、勝てり!」と大喜び。実は秀吉は、盛政が攻撃をしかけてきたことで柴田軍の防衛線が崩れ、羽柴軍が数に任せて攻め入る隙ができたのを喜んだのです。

早速、足の速いものを50人ばかり集めると、沿道の村々に飯や松明、替え馬の準備を命じさせました。そして自らは、近臣を引き連れて午後4時ごろに大垣城を出発。大垣から賤ケ岳近くの木之元までの13里(約52キロメートル)を爆走。5時間後の午後9時には木之元に到着していたというのだから驚きです。

秀吉の信孝攻めは陽動作戦だった!?

さて、岐阜城の信孝を攻めていたはずの秀吉が、このように迅速な大返しを行うことができたのは何故だったのでしょうか。あまりのスピード感に、秀吉の岐阜城攻めは、膠着状態にあった戦局を打開するための陽動作戦だったのでは?と推測される方もいるかもしれません。実際は、羽柴軍は折からの雨で揖斐川を渡ることができず、大垣城で足止めされていました。戦中ではなく、城での待機中に知らせを受けたため、すぐに出発の準備に取り掛かることができた、というのが理由のようです。

柴田軍、秀吉お得意の電撃作戦に崩れる

清秀を討った盛政は、帰陣を促す勝家の意見を無視して、そのまま大岩山砦を占拠していました。勢いに乗って賤ケ岳の砦も攻め落しにかかるつもりでいたのでしょう。しかし、4月20日の夜半、盛政は北国街道を北上してくる無数の松明を発見しました。秀吉が戻ってきたのです。柴田勢は秀吉が戻るのは遅くとも21日の夕刻になると踏んでいたので、度肝を抜かれてしまいます。盛政の突撃隊8000に対し、秀吉が率いる兵の数は15000。その差は歴然です。盛政は慌てて撤退を始めますが、先鋒隊はすぐそこまで迫っていました。盛政は追撃軍と戦いながら、なんとか賤ケ岳の北側の余呉湖まで退きます。秀吉はそのころ既に賤ケ岳の山頂へ到着しており、金の馬印を悠々と掲げたといいます。

秀吉の馬廻衆「賤ケ岳七本槍」

深夜に大岩山を取り囲んだ秀吉軍はついに総攻撃を開始しました。秀吉の馬廻たちが槍を振り回し、柴田勢に襲い掛かります。このときに活躍した者らはのちに「賤ケ岳の七本槍」と呼ばれます。※ 賤ケ岳の七本槍は 福島正則、加藤清正、加藤嘉明、平野長泰、脇坂安治、糟屋武則、片桐且元 の7人を指す。

彼らは元々身分が低く、秀吉の直属の家臣としてわずかな禄で生計をたてているような暮らしぶりでした。

秀吉としては、子飼いの馬廻衆を出世させて、直臣で自分の周囲を固めたいという気持ちもあったのでしょう。

賤ケ岳での活躍に対して、正則には5000石、そのほかの6人には3000石という、大加増を与えています。その後、七本槍のメンバーたちは秀吉の天下統一を強力にサポート。大名へと出世を遂げていきました。

前田利家らが戦線から離脱

羽柴勢の猛攻をかわしながら撤退していた盛政は、権現坂でなんとか体制を整え直しました。柴田勢としては、当然、茂山に陣を張る利家が援護してくれるものと踏んでいたはずです。ところが午前10時、突然、利家の兵が戦場から退却をはじめました。これを見て動揺した盛政の軍は総崩れ。さらに勝家の本陣にも動揺は広がり、逃亡する兵が続出しました。実は、賤ケ岳の合戦が始まる前日、秀吉は利家の元に密かに使者を送っていました。「合戦という場合には、中立の立場を守ってほしい」と。これに対して利家は「勝家を裏切ることはできないが、中立の立場は守る」と約束し、言葉通り茂山で戦況を見守っていました。そして、秀吉との約束を守るため、合戦のさなか居城である越前の府中城へと引き揚げていったのです。

勝家敗走、利家の城に立ち寄る

勝家は総崩れとなった戦場で残った兵をかき集め、最後の一戦を挑もうとしていましたが、家臣らに戒められ、やむなく撤退を決意します。わずかな手勢に守られ、越前の北庄へ落ち延びていく勝家は途中、戦線を離脱した利家の府中城に立ち寄ります。もし、利家が最後まで柴田勢と共に戦っていたら、戦局は変わっていたかもしれません。でも、勝家は利家を一言も責めませんでした。ただ一杯の湯漬けと一頭の替え馬を所望すると、今後は秀吉に従って身を立てるようにと言い残し、去っていきます。

長い間、信長の元でともに戦った勝家と、若い頃からの盟友の秀吉。利家は板挟みになり葛藤もあったことでしょう。勝家は、武勇に優れているだけでなく、そんな利家の心中を思いやるだけの懐の深さ、潔さを持ち合わせていたのだと思います。

ついに決着!勝家の最期

北庄城で最後の戦いを繰り広げる

4月21日、勝家はわずかな兵に守られて、なんとか居城である北庄城へ到着。城を守っていた3000余りの兵とともに籠城しました。翌22日、一方で勝家を追っていた秀吉の軍が前田利家の府中城に迫ります。秀吉は単身で城内へ立ち入ると、湯漬けを所望し、利家やその妻である 松 と談笑したと言われています。秀吉はしばし和やかな時間を過ごした後、勝家の本拠・北庄城に向かいました。

北の庄に到着した秀吉は23日にこの城を包囲します。北庄城は大規模な平城で、信長の安土城に勝るとも劣らぬ守りを誇る名城でした。でも、もはや勝家に後詰のあてはありません。後詰がなければいくら堅固な城でも落城は時間の問題です。

果たして、この日のうちに二の丸、三の丸が陥落。勝家は一族や近臣を集め、最後の宴を催しました。翌24日、秀吉はついに総攻撃を仕掛けます。「日本の治めはこの時、兵を討ち死にさせても不覚にはなるまい」と覚悟を固め、北庄城の本丸、天守に迫りました。

勝家、正室・お市の方とともに自害して果てる

戦の終わりを悟った勝家は、信長の妹で正室のお市の方に城を出るよう説得しました。さすがの秀吉も、元主君の妹を粗末に扱うことはないと考えてのことです。しかし、お市はこれを拒み、二度目の夫である勝家に殉じる道を選びます。お市の娘の茶々、初、お江与は城から出されると、秀吉の元へ送り届けられました。娘たちは後の世まで生き延び、それぞれ伴侶を得ていますが、長女の茶々は長じて秀吉の側室となりました。

正午ごろ、ついに本丸が陥落。押し寄せる羽柴勢を斬っては捨て、斬っては捨ての奮戦をみせた勝家でしたが、衆寡敵せず。午後5時ごろ天守閣に入った勝家は、お市とともにあの世へ旅立ちました。

お市は辞世にこのような句を詠みました。

「さらぬだにうちぬる程も夏の夜の別れをさそうほととぎすかな」

…まどろむ時間だというのに、あの世の使いのほととぎすが、夏の夜の(この世との)別れを誘っているようですね。

勝家がお市に応えて詠んだ辞世の句です。

「夏の夜の夢路はかなきあとの世を雲居にあげよ山ほととぎす」

…ほととぎすよ、夏の夜のようにはかない私たちの人生だったが、この名を後の世にまで伝えてくれよ。

勝家はお市の方を自らの手で殺すと、自分も腹を裂き、五臓六腑を掻き出してから介錯させました。その後、勝家が家臣に用意させていた火薬が爆発し、天守閣もろとも城は焼け落ちて、幕を閉じました。

おわりに

織田家随一の宿老にまで上り詰めた勝家は、織田家の存続を望み奮闘するも、最後は織田家乗っ取りを図る秀吉に敗退してしまいました。本能寺の変からこの賤ケ岳の戦いに至るまで、時節を味方につけることができなかったのは不運でしたね。賤ケ岳の戦いで勝利した秀吉は、信長の後継者としての地位を確固たるものに決定づけ、この後、天下人としてのし上がっていくのです。

あわせて読みたい

【参考文献】

- 戦国合戦史辞典 小和田泰経 新紀元社 2010年

- 戦争の日本史15 秀吉の天下統一戦争 小和田哲男 吉川弘文館 2006年

- 戦国クロニクル 吉田龍司 宝島社 2006年

- [完全保存版]戦国ものしり百科 中江克己 PHP研究所 2005年

- 週刊ビジュアル日本の合戦 No.17 羽柴秀吉と高松城包囲戦 (2005/10/25号)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

元・医療従事者。出産・育児をきっかけに、ライター業へと転向。

現在はフリーランスとして、自分自身が「おもしろい!やってみたい!」 と思えるテーマを中心にライティングを手掛けている。

わが子の子育ても「得意を伸ばす」がモットー。

コメント欄