「薩長同盟(1866年)」幕末最強の敵同士が手を組んだ!薩摩と長州、奇跡の同盟

- 2023/07/13

「不倶戴天」という言葉があります。「ともにてんをいただかず」と読み、それは同じ天の下ではいられないほどに憎悪する相手との関係を表現しています。

幕末においてこの四字熟語がぴったり当てはまるものといえば、薩摩藩と長州藩の関係が思い浮かぶのではないでしょうか。特に長州は政治的対立から京都市中で武力衝突を引き起こし、薩摩藩兵らに大打撃を受けたことから薩摩への憎しみはひとしおだったといいます。

しかしこれらを逆に捉えると、二つの強大な勢力が歴史を転換させようとしていた過程での事件と考えることもできます。そして、そんな相容れないはずの薩長二藩が手を結ぶという、離れ業のような連合が実現しました。それが慶応2年(1866)に締結された薩長同盟(さっちょうどうめい)です。

激しく憎み合った雄藩同士がどのようにして手を携えるに至ったのか、その経緯を概観してみることにしましょう。

幕末においてこの四字熟語がぴったり当てはまるものといえば、薩摩藩と長州藩の関係が思い浮かぶのではないでしょうか。特に長州は政治的対立から京都市中で武力衝突を引き起こし、薩摩藩兵らに大打撃を受けたことから薩摩への憎しみはひとしおだったといいます。

しかしこれらを逆に捉えると、二つの強大な勢力が歴史を転換させようとしていた過程での事件と考えることもできます。そして、そんな相容れないはずの薩長二藩が手を結ぶという、離れ業のような連合が実現しました。それが慶応2年(1866)に締結された薩長同盟(さっちょうどうめい)です。

激しく憎み合った雄藩同士がどのようにして手を携えるに至ったのか、その経緯を概観してみることにしましょう。

長州と薩摩、それぞれの立ち位置

薩長同盟へと至る道筋をたどる前に、まずは同盟前までの長州・薩摩それぞれの立ち位置についておさらいしておきましょう。

長州藩の立ち位置

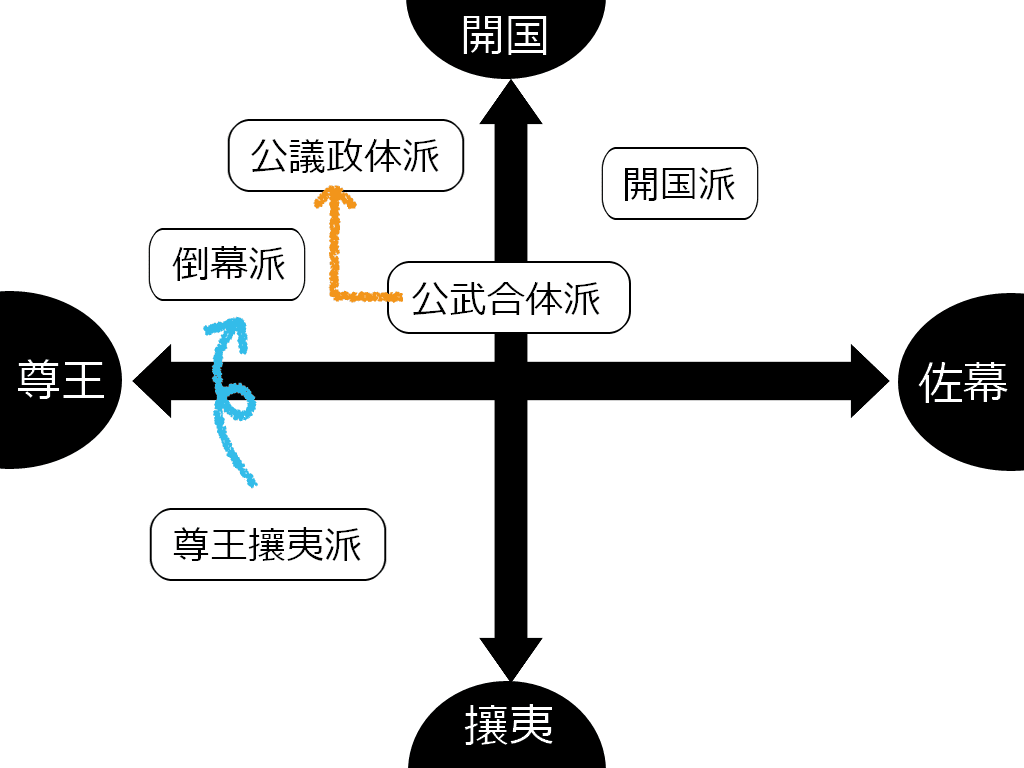

長州では実力行使を伴う過激な攘夷思想が支配的であり、京都の過激派公家とのパイプを構築して朝廷内に強い影響力をもつようになっていました。朝廷権威の高揚に伴って諸藩も幕府の仲介を経ずに直接朝廷と交流することが公然と行われていた時期でしたが、長州はもはや幕府のコントロールを超えた行動をとるようになります。文久3年(1863)5月10日の攘夷実行期日においては、幕府より外国勢力への先制攻撃を禁止されていたにも関わらず、長州は馬関海峡で外国船を砲撃。しかし8月18日には薩摩や会津藩などの公武合体派が、朝廷を掌握していた三条実美ら過激派公家と長州勢力を京から一掃するという八月十八日の政変が勃発します。

孤立した長州は失地回復を企図。そして元治元年(1864)6月に池田屋事件で尊王攘夷派志士が襲撃されたことをきっかけに挙兵、京へ向けて進軍したところ、薩摩・会津・桑名などをはじめとした諸藩の防衛隊と戦闘になり、「禁門の変」と呼ばれる事件となりました。

御所に向けて発砲し、京都市中に甚大な被害をもたらしたことなどから長州は朝敵として討伐対象となり、同年7月に征討軍が編成されました。この第一次長州征討は長州藩三家老の切腹、藩主・毛利敬親(もうり たかちか)父子の謝罪降伏によって収束しますが、藩論はまとまらず、長州の処分を巡る問題も山積していました。

薩摩藩の立ち位置

一方の薩摩はあくまでも公武合体派の一翼として幕府の指揮下にある立場をとっていました。文久3年(1863)7月の薩英戦争でも幕府命令を遵守し、あくまで応戦という形をとりました。禁門の変(1864)では御所守備隊として直接長州部隊と閑暇を交えましたが、第一長州征討に際しては殲滅戦ではなく、長州側との交渉・説得にあたるなど独自の動きをみせています。

この時の徴収処分に関しても、薩摩は幕府の一存ではなく、諸侯の合議によって決定すべきことを主張。しかし幕府は毛利敬親父子や五卿らの江戸召致が履行されないとみるや、慶応元年(1865)5月16日に将軍の進発を決定。第二次長州征討が開始されます。

やがて「VS 幕府路線」で利害一致

薩摩はそれまでにも重要事項の決定に諸侯会議の開催を度々提案していたものの、ことごとく却下され、幕府との対立を深めていました。一方、長州藩内では高杉晋作が主導して抗戦派が藩政を掌握。ここに「対幕府」という点において長州と薩摩の利害一致をみるに至ったのです。薩長同盟までの経緯

倒幕方針で藩内をまとめた長州でしたが、相次ぐ戦闘で疲弊していたうえ、当時の政局ではあくまで反乱軍という位置付けであったため、単独で幕府軍に対抗する能力はありませんでした。また、海外との交渉も不可能だったため洋式の武器類を入手することすらままなりませんでした。とりもなおさず長州は孤立した状態であったため、擁護して政権に対する交渉を取り次いでくれる者、そして洋式兵器の購入を仲介してくれる者を必要としていました。その二つの希望を満たすのが、薩摩藩だったといえますが、先述の通り、文久期以来の両藩の対立は根深く、おいそれとは接近できる状況にはありませんでした。

ただ、この時局において薩長を結びつけるために奔走した第三勢力がありました。尊攘派の福岡藩士らや、薩摩・長州ともにパイプを有していた土佐脱藩浪士たちです。なかでもよく知られているのが坂本龍馬・中岡慎太郎の両名でしょう。

龍馬の薩摩藩との交流は有名で、慎太郎も脱藩後は長州に身を寄せ、禁門の変や下関戦争では長州陣営で浪士隊を率いて参戦した経験をもっていました。彼らが中心的な役割を果たし、まずは同年6月に貿易商社でもあった龍馬の亀山社中を経由して、長州は薩摩からの洋式兵器購入を実現させます。

9月、長州藩主・毛利敬親と世子・元徳の父子はかつて怨敵とまで憎悪した薩摩の藩主・島津忠義とその父・久光に感謝と称賛の意を込めた書簡を送りました。翌慶応2年(1866)1月21日、京都の薩摩藩邸においてついに両藩代表者の会談が行われます。

薩摩からは西郷隆盛・大久保利通・小松帯刀ら、長州からは桂小五郎(木戸孝允)が出向き、坂本龍馬の立ち会いのもと薩長同盟が締結されました。

桂小五郎が後日龍馬に宛てた書簡には、同盟で確認された六か条の要項が記されていました。

- 1.長州が幕府と交戦状態に入った際には、薩摩は京・大坂に展開して幕府軍に圧力をかけること

- 2.~4.長州の勝敗、あるいは長州征討実施の是非にかかわらず、薩摩は長州の復権を朝廷に交渉すること

- 5.徳川慶喜・松平容保・松平定敬らが結託して朝廷による長州の復権を阻止した場合、武力行使を辞さないこと

- 6.長州の復権がかなった暁には薩摩と協力して「皇威回復」に努めること

以上がその趣旨ですが、この段階では具体的な武力倒幕をその目標として掲げたわけではなく、暫定的な攻守同盟であるという指摘もなされています。

同盟後、第二次長州征討で幕府軍を退ける

孤立無援の状態から薩摩という強大な協力者を得た長州は、これより軍備の近代化などを急速に進めます。長州の軍事組織では多くの民兵を含めた奇兵隊がよく知られていますが、彼らの戦意の高さに加えて薩摩の仲介でもたらされた最新型の銃火器と洋式兵法が多大な戦果を挙げたといいます。

たとえば長州藩兵が装備した初期のライフル「ミニエー銃」は前装式ながら有効射程距離が約500メートルあり、他藩での使用例の多いゲベール銃のおよそ5倍もの射程を有していました。

また、最新型の「スナイドル銃」は火縄銃にように銃口から弾込めするタイプではなく、後装式という機構を備えていました。装弾数は1発でしたが装填にかかる時間が劇的に短縮され、長射程からの連射を可能としました。これは歩兵による散開戦術という新たな戦い方を展開することになり、第二次長州征討では幕府軍諸隊を寄せ付けませんでした。

幕府にも洋式化した陸軍部隊はありましたが、諸藩の多くは鎧兜に弓・刀槍、火縄銃といった伝統的な装備のままで、兵法も戦国時代から変化のないものだったとされ、強化を果たした長州藩部隊にはなすすべがなかったと伝わっています。

いわば近代歩兵 vs 戦国の鎧武者の戦闘といった様相でもあり、薩長同盟が長州にもたらした軍事力により、やがてこの両藩が維新の中心的役割を果たしていくこととなります。

おわりに

二大巨頭が手を組んだともいえる薩長同盟。不可能と思われた連合の実現には、坂本龍馬や中岡慎太郎をはじめ多くの志士たちの尽力がありました。利害が一致したとはいえ、綱渡りのようなパワーバランスでもあり、幕末史上の一大転換点のひとつであったといえるでしょう。【主な参考文献】

- 『世界大百科事典』(ジャパンナレッジ版) 平凡社

- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

古代史・戦国史・幕末史を得意とし、武道・武術の経験から刀剣解説や幕末の剣術についての考察記事を中心に執筆。 全国の史跡を訪ねることも多いため、歴史を題材にした旅行記事も書く。

「帯刀古禄」名義で歴史小説、「三條すずしろ」名義でWEB小説をそれぞれ執筆。 活動記録や記事を公開した「すずしろブログ」を ...

コメント欄