「小山田茂誠」大河真田丸では、ベテラン声優の高木渉さんが好演。真田兄弟に慕われた頼れる義兄。

- 2020/07/22

小山田茂誠(おやまだ しげまさ)は、真田幸村のおじにあたります。2016年の大河ドラマ『真田丸』でいえば、源次郎(=真田幸村)の姉・木村佳乃さん演じた「松」の夫であり、配役はまさかのベテラン声優である高木渉さんだったことで一躍話題となりましたよね。舞台でも活動していたそうですが、ドラマは初出演とのことでも話題になりました。

今回はそんな高木さんが演じた、ちょっと抜けたところがありつつも頼りになったであろう義兄・小山田茂誠の生涯をご紹介します。

今回はそんな高木さんが演じた、ちょっと抜けたところがありつつも頼りになったであろう義兄・小山田茂誠の生涯をご紹介します。

茂誠を縛った「小山田」の名

小山田茂誠の生まれは定かではありませんが、甲斐の国衆である郡内小山田氏の一門であった小山田弾正家の小山田有誠の子と言われています。茂誠の「茂」の字は、小山田氏の嫡流である郡内小山田氏の当主であり、甲斐武田家の譜代家老・小山田信茂より天正3年(1575)ころに偏諱を受けたといわれ、このころにはすでに真田兄弟の姉である村松殿を娶っていたと考えられています。

しかし同年に武田軍が長篠の戦いで織田・徳川連合軍に大敗した辺りから武田家には斜陽の兆しが見え始め、天正10年(1582)にはとうとう武田家にも最期の時が訪れました。

本拠地・新府城を支えきれなくなった武田家当主・武田勝頼は家老の小山田信茂の言葉を信じ、信茂の本拠地である岩殿城へ落ち延びて行きました。しかし土壇場で信茂は勝頼一行を裏切り、岩殿城には入れずに追い返しています。

真田丸では、茂誠が勝頼一行を追い返すという嫌な役目を負わされていましたが、これはフィクションでしょう。

行き場をなくした勝頼は天目山で織田軍に追い詰められて自刃し、武田家は滅亡します。その後、信茂は織田信忠のもとを訪れ、織田家臣になることを目論みますが、武田譜代という立場でありながらの土壇場での裏切り行為のせいなのか、信茂以下小山田一門は処刑されたといいます。

こうした中で、茂誠も処刑になったのかと思いきや、そうはならなかったようですね。

「小山田氏系図」によると、この当時まだ21~22歳と推測された茂誠は、父の小山田有誠とともに関東の北条家を頼り、武蔵国鉢形城(現埼玉県大里郡寄居町)に亡命したとみられています。

茂誠の名前はしばらく表舞台から消えますが、このまま歴史からフェードアウト… とはならなかったようで、数年後に再び登場します。

真田家に仕える

天正18年(1590)、北条家が豊臣秀吉によって滅ぼされると、茂誠は村松殿を頼って真田家に戻りました。そこで茂誠は彼女の父親である真田昌幸により、小県郡の村松郷(現長野県青木村)を与えられて真田家の家臣となっています。「村松殿」の名前は茂誠がこの地を本領としたことからそう呼ばれるようになったといいます。また、慶長3年(1598)には、昌幸から「壱岐守」の通称と真田姓を名乗ることを許されています。

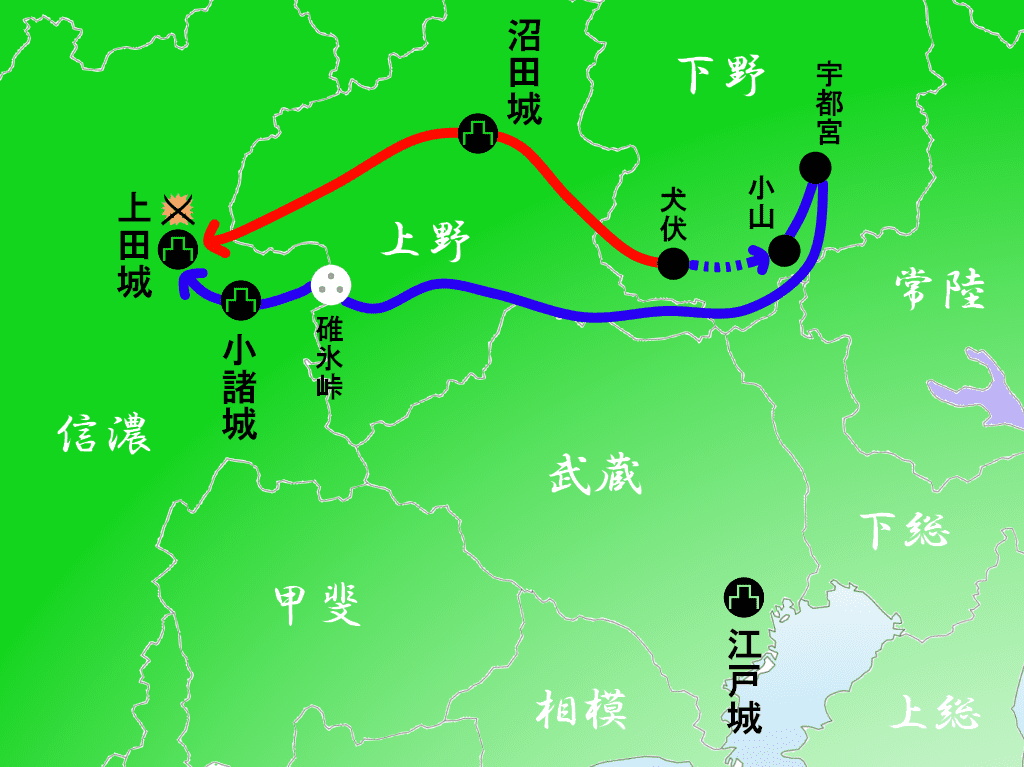

2年後の関ヶ原の戦い(1600)では、真田家は犬伏の別れにより、昌幸と次男幸村は石田三成率いる西軍に加担しますが、嫡男信之は徳川家康の東軍に与しています。

このときの茂誠は昌幸・幸村父子に従い、真田の本拠・上田城で徳川秀忠率いる3万8千もの軍勢を迎えうっています。昌幸らはこの第二次上田城の戦いで奮闘したものの、決戦において三成が大敗したため、結果的には九度山への追放処分が下されています。

義弟たちとの厚い繋がり

茂誠は昌幸・幸村父子に従って九度山には向かわなかったようですね。昌幸・幸村父子が九度山に蟄居した後も、表立っては動けない家族思いの信之に代わり、茂誠が手紙を送ったり支援物資を運んだり、と昌幸・幸村父子と交流を交わしているのです。また、自分が動けない時には息子の之知を使って交流を続けています。慶長16年(1611)に昌幸が病死した際には、幸村から自身の身体の衰えを嘆く手紙も受け取っています。大坂の陣(1614~15)では、之知とともに信之の嫡子であり、名代の信吉・信政兄弟に従っています。幸村とは敵対してしまうのですが、よほど信頼が厚かったのでしょう。幸村の最後の手紙は茂誠宛だったといいます。この義兄が真田兄弟に如何に慕われていたかが分かります。

この後も茂誠は生き続け、信之が信濃国の松代(現長野県長野市)に転封になった際には筆頭家老・矢沢家に次ぐ次席家老として代々存続しました。

正室の村松殿や子の之知よりも長生きした茂誠は、高野山の宿坊・蓮華定院に度々供養を依頼しながら、寛永14年(1637)、に亡くなりました。法名は「霊雲院殿龍山如白居士」です。

あわせて読みたい

【参考文献】

- 平山優『真田信繁 幸村と呼ばれた男の真実』(KADOKAWA、2015年)

- 丸島和洋『真田一族と家臣団のすべて』(KADOKAWA、2016年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

コメント欄