※ この記事はユーザー投稿です

【やさしい歴史用語解説】「切腹」

- 2022/05/09

武士にとって切腹が一般的になるのは、おそらく承久3年(1221)に起こった承久の乱以降でしょうか。戦いに負けた武士や僧兵たちが腹を切って自害したという記録が残っています。また、中世における切腹の定義は刑罰というニュアンスではなく、あくまで自害するための方法でした。

本来、切腹とは「真心」を見せるという観念から出発していますから、自害して勇気を示すことを目的としていたのです。「腹を割って話す」「腹が据わる」など、今でも自分の心根を表現するのに用いられますよね。

やがて戦国時代になると、切腹する代わりに家族や将兵の助命を願ったり、敗軍の将や逆賊に切腹を命じるケースが増えてきます。学説的には羽柴秀吉が「城主切腹・城兵助命」という流れを作ったとされています。城主に切腹という名誉を与えることにより、開城交渉を順調に進められるという利点があったわけですね。

安土桃山時代になってくると、切腹の形式がおおよそ整ってきます。体を清めたり、別れの盃を交わすなど、武士の最期を飾る儀式にふさわしいセレモニーとなりました。

さらに江戸時代になると、切腹が完成された儀式として広まります。武士にとって名誉ある最期だと認知され、「自刃録」という切腹マニュアルなども江戸時代後期に出版されました。

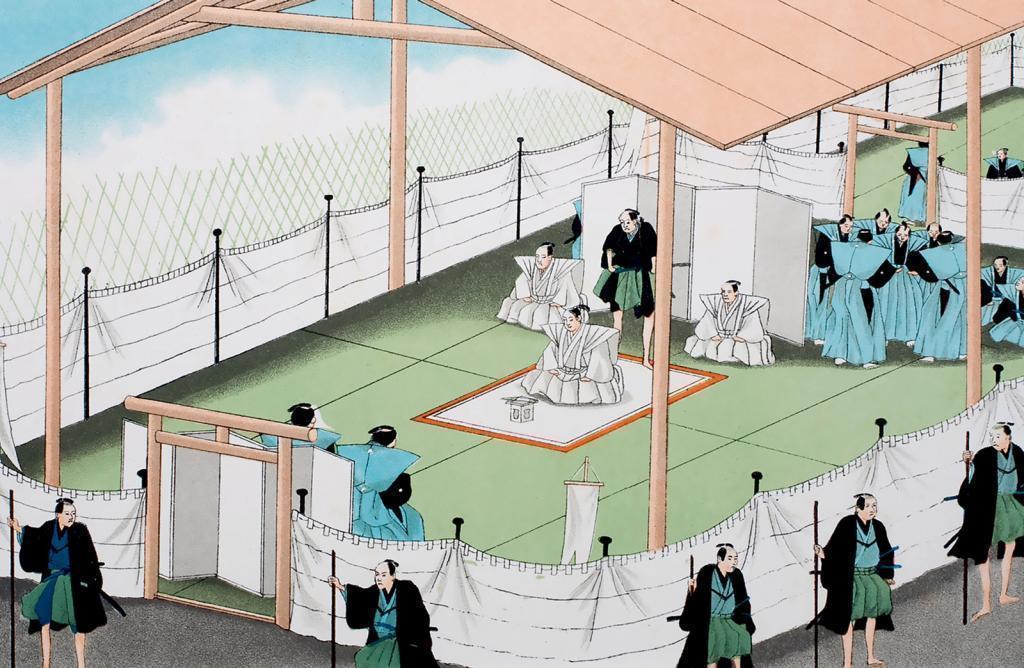

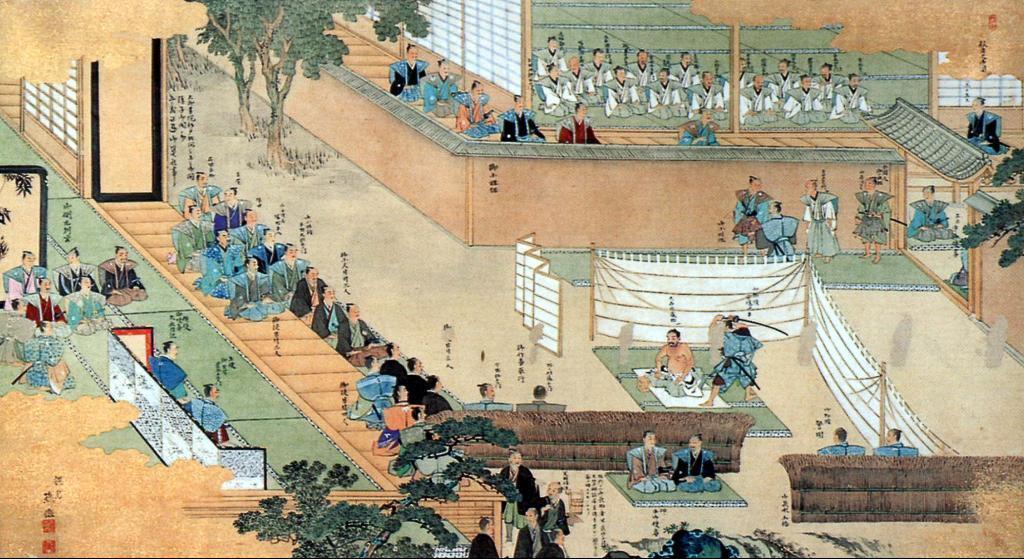

一般的に1万石以上の大名や旗本は、預かり人の屋敷内で切腹し、それ以下の者は預かり人の庭先で、さらに下の身分になってくると牢屋敷で切腹したといいます。

ちなみに忠臣蔵で知られる浅野内匠頭はれっきとした大名ですが、刃傷事件を起こしたことで罪人扱いとなっています。そのため小書院前の庭先で切腹したと伝えられています。

庭先で切腹がおこなわれる場合、まず竹矢来をめぐらし、南北に門を2つ設けます。南を修行門といい、北を涅槃門と呼びました。さらに竹矢来に沿って四方に白い幕が張られます。

やがて切腹の沙汰が下されると、切腹人は沐浴して身を清めました。髷を普段より高く結い、曲げ方を普通とは逆にします。ちなみに服装は白装束ではありません。白無地の小袖こそ身にまとうものの、浅黄色の裃を左前で身に付けたそうです。これは血を目立たなくするための配慮でした。

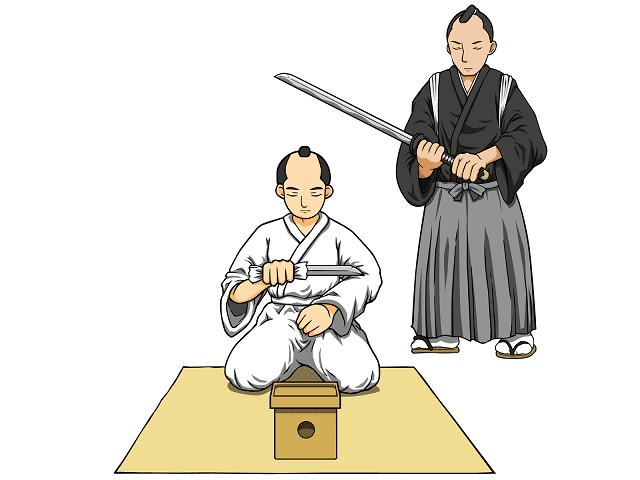

切腹人は涅槃門から竹矢来の中へ入り、北または西に向かって座ります。そして湯漬けの膳や酒を最後の食事として頂きます。いっぽう介錯人は、切腹人に続いて修行門から入り、敷かれている畳の左に控えました。

柄を外した短刀が運ばれ、奉書紙で刀身を幾重にも巻き、動かないように紙撚(こより)で結びます。短刀のかわりに木刀を用いたこともあったとか。

切腹人は座ったあと検使に黙礼し、右から肌を脱ぎ、左を脱ぎます。そして左手で刀を取り、切先を左へ向けつつ右手に持ち替えます。左手で3回ほど腹を揉みほぐし、左の腹から刀を突き立てて右へ引き回したそうです。

その直後に介錯人が首を落とすのですが、切腹人が三方に手を伸ばした時に切ることも多かったとか。これは腹を切り損じて恥をかくのを未然に防ぐための措置だったとされています。

また介錯の際、首を完全に落とさず、皮一枚残して切るのが本式とされました。首が前に垂れる格好から「抱き首」と呼ばれています。これは首が落ちて庭を汚すことを防ぐ意味や、首を打ち落としてしまうと斬罪と同じだと誤解されるためです。

まれに切り落とされた首が 瞬きをしたり、口を動かすことがあるため、見苦しい表情を見せないための配慮だったとも。やがて切腹を終えると検使が確認し、これで一連の儀式は終了します。

江戸時代になって切腹が儀式化されたことで、まさしく切腹はある種の文化として根付いたのです。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄