「乃木希典」軍神か凡人か?いまだに正確な評価が難しい明治軍人の浮沈激しい生涯を追う

- 2022/10/14

その大きな理由は、戦前日本において、無条件に「軍神」として神格化されていたという事情があったから。大正の出版業界には「乃木文学」という隠語があったと伝えられているほどで、「乃木希典がいかに偉人であったかを語る小説を出せば、とりあえず大衆にヒットする」というセオリーがあったのです。

ただ、これほどの過激な神話化は、冷めてしまうと実に冷淡な評価に変わるのが世の常。戦後になると「乃木希典が登場する物語」と聞いただけで、日本の軍事統制時代を思い出し、この名前に激しく反発する世代が現れます。のみならず、「実は乃木希典は軍神どころか、凡庸な人物だった。もしかしたら愚将だった」という研究も、ほうぼうから立ち上がるようになりました。

なるほど…。彼の生涯を慎重に追ってみると、「軍神」というにはほど遠い失敗や判断ミスの連続をしていた人物像が見えてきます。とはいえ戦後日本でのこうした「乃木神話の破壊」が彼の姿を見えにくくしてしまったところもあります。

過度な神格化が破壊されるのは当然ですが、「なあんだ、実は愚将だったのか」で終わりにするのも、それはそれで別の方向への単純化ではないでしょうか。そこでこの記事では、乃木希典のあまり知られていない「日露戦争より前の経歴」にフォーカスしながら、彼の実像に迫ります。

厳しく躾けられた幼少期

乃木希典は嘉永2年(1849)、長州藩の支藩である長府藩藩士・乃木希次(のぎ まれつぐ )の三男として、江戸の毛利家藩邸で生まれました。今では六本木ヒルズの敷地になっている住所です。10歳になるまではここで育った為、彼と親しい人からは、「長州人というよりも江戸っ子らしいところがあった」と評されるようになります。

この頃はたいへんな泣き虫であり、武術よりは読書や詩作に興味を持つ少年だったといわれています。しかし、父親の乃木希次は強烈な武士道教育の人でした。希典の性格を直すべく、赤穂浪士の生き様を徹底的に教え込んだり、生活の作法についても厳しい躾(しつけ)を施します。

ときにそれは、雪の中に少年の乃木希典を放り出してさんざん踏みつけた上、桶二杯分の冷水を浴びせて放置するという、凄まじいものでした。後年、乃木自身が、「自分はいつかこの父親に殺されるのだと思っていた」と述懐するほどでした。

もちろん、のちに「軍神」として祭り上げられた頃の希典は、述懐の中でも「そのように父に半殺しにされるほど厳しく躾けられたおかげで、今の自分がある、ありがたい」という言い方はしているのですが…。

第二の父親たる玉木文之進との深い縁

その割には、いよいよ乃木一家が江戸を離れて長州に帰った後、希典は不思議な行動をとります。元治元年(1864)、突如出奔し、親戚の玉木文之進という学者のところに押しかけ、そこに弟子入りし、実家に帰らなくなるのです。希典16歳のことでした。

希典が頼った玉木文之進という人物は、かの有名な吉田松陰の叔父にあたる人物であり、松陰とともに松下村塾を立ち上げた学者でした。文之進に直接、兵学を教わったことから、吉田松陰の思想とほぼ同じものを教授されたのだと推測できます。

また玉木文之進は、武術よりも農作業に没頭することでの体力づくりを重視していました。希典も日々、ここで学問と農作業に明け暮れます。この生活環境は彼の性格にとてもよく合っていたようで、後年になってからも栃木県那須野に別荘を持ち、人生に挫折したときは、しばしばそこで農業に没頭するという生活を送るようになります。

恩師、実弟との突然の死別

やがて幕末の時流は激しく動き出し、希典も戦争に駆り出されます。かの有名な奇兵隊には属しておりませんでしたが、慶応元年(1865)の第二次長州征討における小倉口の戦闘では奇兵隊と協働で動く長州藩兵の中に混じり、幕府側の軍勢と戦いました。やがて明治維新が成立すると陸軍に入り、長州出身者のホープの一人として、日本各地で明治維新への反乱が続出した中、福岡県の秋月の乱や西南戦争への従軍など、各地を転戦しています。

こうした中で、希典にとって大きな事件が起こります。長州で明治9年(1876)に前原一誠をリーダーとする反乱軍が蜂起した萩の乱です。なんとこの反乱軍には、恩師である玉木文之進や実弟の玉木正誼がいたのです。

乃木希典自身はこの反乱の鎮圧部隊には加わりませんでしたが、反乱軍の敗北の中で追い詰められた玉木文之進は自殺、実弟も戦闘中に戦死しています。さぞ、乃木希典には受け入れがたい出来事だったことでしょう。

ドイツ留学をきっかけとした「大変身」

日本国内の反乱が収まると、日本陸軍は来るべき対外戦争に備え、近代的な軍隊組織を作り上げる時期に入り、たくさんの若き軍人が、アメリカやイギリスやフランスへ留学に出ていきます。明治20年(1887)、乃木希典自身もまた、ドイツ留学を命じられ、ベルリンに住むことになります。この頃から、乃木希典の性格はいささか尖ったものとなり、良くも悪くも陸軍内での有名人になっていきます。

もともとは酒好きな陽気な人物だった筈が、ドイツ風軍人像によほど感化されたのか、「将校たるものは日常生活から厳しく自らをしつけ、模範とならねばいけない」という考え方に変わります。そして明治21年(1888)の帰国後は酒遊びを断ち、仕事上の付き合いで酒宴を開くときも芸者などはいっさい断る、峻厳で気難しい人物となりました。

えてして、このように自分に徹底的に厳しい人は、周りの人間にも厳しさを求め始めるもの。彼のこうした生活態度は、周囲と無用な軋轢を生み、「人との衝突と、それによる休職」という事件が繰り返されることとなります。

たとえば、名古屋では、上司の桂太郎(後の総理大臣)に事あるごとに反目。桂太郎が気を利かせて「休職」という手続きをとることで、なんとか穏便に名古屋所属から外すという事件が起こります。

その復職後に勤務した香川では、今度は部下たちからその厳しすぎる指導に反発が続出。「休職」ということで、香川勤務から外れることとなります。

台湾総督への就任

続いて、それならば政治家の道はどうかと、日清戦争への従軍を経て中将に昇進した乃木希典は、明治29年(1896)に台湾総督という大命を受けます。ところが台湾でも部下たちの反発を買い、ついには側近が激怒して辞職してしまうという事件が起こります。この時は乃木希典自身が台湾総督の座を辞めたいと述べ、それを受けて本国からも帰国命令が出る結末となりました。ちなみに、この後釜に座ったのが、同じ長州出身の児玉源太郎です。児玉の手によって台湾はまとまり、乃木希典は同郷の秀才に鼻を明かされたような形となってしまいました。

日露戦争での苦悩の日々と「神話化」

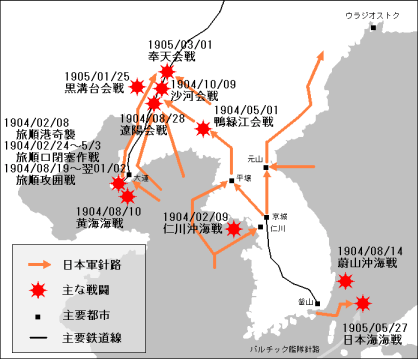

休職するたびに栃木県那須野に引きこもり、農作業に身をやつす生活をしていた乃木希典。明治37年(1904)、そこに日露戦争が勃発します。急遽、乃木希典は司令官の一人として、旅順要塞の攻略の指揮を執ることになりました。

この激戦では、乃木希典は日本軍側の死傷者6万人という破格の犠牲を出した上で、ようやく旅順を陥落させます。その後、彼は日露戦争の最終決戦ともいうべき、奉天会戦に第三軍を率いて参加。この奉天会戦は、日本軍24万人 対 ロシア軍36万人という圧倒的な不利を覆さなければいけないという困難な局面でした。

ここで児玉源太郎ら参謀たちが練り上げた作戦は、「相手よりも兵力は少ないのに、あえて一軍を大きく迂回させ敵の背後を狙い、これをもってロシア側を動揺させる」という大胆不敵なものでした。

人数が少ないほうの日本軍は兵力を分散させるはずがないというロシア側の常識の裏をかく、大ギャンブルです。この常識はずれの「迂回作戦」を実行する別働隊が、乃木希典率いる第三軍の任務となりました。

しかしこの戦いでの第三軍、ロシア軍の猛攻に阻まれて計画通りのペースで進撃できず、「第三軍の動きが遅すぎる」と他の諸将軍から非難が轟々と沸き起こる状況となりました。

旅順の戦い、奉天の戦いと、連続して激戦に投入され、自分の指揮下の軍団から多くの犠牲者を出した乃木希典は、日露戦争で勝利したにもかかわらず、どこか発言も少ない、暗さが差した戦後生活を過ごすことになります。

殉死と「乃木文学」ブーム

日露戦後、乃木希典は軍事参議官となり、明治40年(1907)からは明治天皇の意を受けて学習院の院長を兼任することになりました。そして乃木希典は最後にあっと驚くような大事件を起こします。

大正元年(1912)、明治天皇が崩御した際、自宅で奥さんと一緒に自殺してしまったのです。つまり、殉死です。遺書には、天皇陛下の崩御にあわせてこのような死を選ぶ旨が格調高い文章で綴られていました。

この事件はたいへんな話題となって大きく報道され、時代の風潮としては「武士道の体現のような立派な行い」と好意的に受け止められました。事件後には庶民の間で乃木ブームが巻き起こり、冒頭で述べたような「乃木を登場させた小説は当たる」という出版状況が昭和の戦前期まで続くこととなります。

ただし、軍が執り行った日露戦争の論功や軍史編纂では、乃木希典の名前は庶民が言うほどフォーカスはされませんでした。戦前の段階から、どうやらプロフェッショナルの軍人の間では乃木の評価はやや低いという状況だったようです。

軍神なのか、それとも愚将なのか?

そして冒頭で述べたように、第二次世界大戦後、戦前の乃木神話に反抗するたくさんの「乃木愚将論」が出てくるようになります。ともあれ、現代はそれも落ち着いてきたように思います。ようやく冷静に、乃木希典という人物を見ることができるタイミングがきているのではないでしょうか。

乃木の生涯を振り返えってみて、まず気になるのは、キャリアの浮き沈みの激しさ、休職と復職の繰り返しの多さでしょうか。軍隊というものがあまり合っておらず、そのズレが生涯、解消されないままに過ごした人なのではないしょうか。それにも関わらず、自分にも他人にも厳しく、人との衝突を繰り返してまでも「理想的な軍人」であろうと頑直であった、そのような矛盾を孕んだ、苦悩と孤独の人物だったように思えます。

そしてそれは「あまりにも厳しい父に殺されるものと覚悟をした」とまで言っていた少年時代の思い出、とも何か関係している気がするのですが、穿ちすぎでしょうか。

また、彼の軍事的能力についての問題点は、旅順攻略において破格の犠牲者を出してしまったことと、奉天会戦で進軍に想定通りのスピードが出せなかったことの二点でしょう。

しかしよく考えると、旅順攻略は世界史上でも前例のないような巨大要塞の攻略戦。奉天会戦についても、どだい「少人数で大軍の背後をとりに行く」という作戦自体が、「前例のない、いちかばちかの奇策」でした。身も蓋もないことを言うようですが、このような前例のない凄まじい激戦地に放り込まれた場合、乃木希典一人が軍神か愚将か、というのは、あまり関係のない話だったようにも思います。

だいいち、もし乃木希典が愚将であるがゆえに兵士に犠牲者が増えていたのだとしたら、その乃木希典を任命した更に上位の意思決定者たちの責任にもなる筈です。となると、乃木希典という人物は、軍神か愚将か以前に、いつも「いちばん苦しいところ」を押し付けられた上、「乃木がしっかりしないからダメなんだ!」と責任もすべて押し付けられてしまうような、不利な役回りばかりを受けていた人物だったのでは、という気もします。

おわりに

なお、日露戦争では、乃木希典の二人の息子も戦死しています。いくら「軍神」と庶民の間でブームが起ころうと、乃木家は跡取りを失ったまま。どこか影の多い、なんとも寂しい晩年となっていました。結局のところ、日露戦争について、本人の中でどのような気持ちが渦巻いていたのかは、本人が殉死というこれまた謎めいたカタチで亡くなってしまったため、もはやわかりません。ただ華やかなイメージもある明治時代の中にあって、乃木希典という人が、何か言い知れぬ暗さ・苦しさを感じさせるところ。明治を考える上で、この乃木希典という難しい人物の「おさまりの悪さ」は、やはり無視できないキーであると思うのです。

【主な参考文献】

- 谷 寿夫『機密日露戦史』(原書房、2004年)

- 大浜徹也『乃木希典』(講談社、2014年)

- 鈴木荘一『名将乃木希典と帝国陸軍の陥穽』(さくら舎、2021年)

- 桑原嶽『乃木希典と日露戦争の真実 司馬遼太郎の誤りを正す』(PHP研究所、2016年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄