江戸時代、日本は世界からどのように見られていたのか?

- 2022/11/25

こうした鎖国下の日本の内情は、世界からどのように見られていたのでしょうか? この記事では、幕政の安定期(十七世紀末~十八世紀初頭)に日本に滞在していたツンベリー(1743~1828年)の『江戸参府随行記』や、開国政策へ転換した幕末に短期滞在した考古学者・実業家のシュリーマン(1822~1890年)の『シュリーマン旅行記 清国・日本』を元に、探っていきたいと思います。

江戸の鎖国政策下でも外国人は出入りしていた

当時の日本と世界との関係を見ると、徳川幕府がキリスト教や対外的膨張政策を指向するヨーロッパ列強の外国勢力の流入を恐れて鎖国政策をとっていたため、外国人が大挙来日する現在の日本とは異なっていました。世界の人達にとって、日本はあまりにも遠い異国の地で、そこに住んでいる人達の生活や風俗はもとより、文化レベルなどまったく知ることはできなかったのです。

ただ、日本だけではなく、中国(一七世紀中葉に明から清へと移行)をはじめ、朝鮮・東南アジアの諸国でも海禁政策(民間における海上交通や貿易、漁業などにおける制限)はとられていました。日本は完全な鎖国というワケではなく、長崎港内に埋め立てた扇形の小島「出島」にポルトガルの商館を置くなどして、ある程度の貿易を許していました。

この「出島」は日本国内を訪れる外国人の窓口の役割を果たしていました。出島を介して日本を訪れていた商館関係者や宣教師などの外国人が江戸時代初期の日本を紹介するパイオニアとなっていったのです。

彼らは、その当時の江戸を中心とした日本について、その旅行記や手紙などで日本を観察した記録を日本と異なる文明・文化の中で生活している世界の人達に発信していくことになります。その彼らの耳目を惹いたのが町民文化の栄える江戸に住んでいた町人の生活や風俗でした。

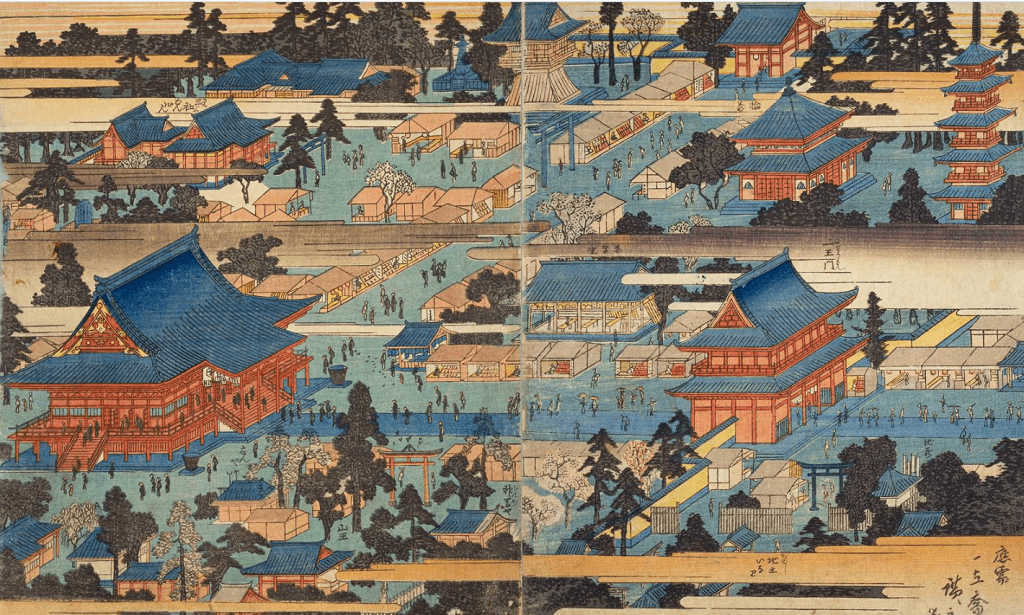

江戸は世界一の大都会

江戸幕府開府以来、日本の政治的中心都市となった江戸の町は、江戸市中の「街割」という市街地の区割りや江戸に通じる五街道の整備、参勤交代の確立などで急速に発展。この間に町人の爆発的増加や商業の発展も著しく、人口増加の一途を辿っていきました。享保6年(1721)に行われた日本で初めての人口調査で、江戸の町奉行支配地の町方人口は50万人に達していました。これに武家約50万人、寺社その他約10万人とあわせた総数約110万人が当時の江戸の人口と言われています。

世界的に見て、当時のヨーロッパ一の大都市ロンドンが約70万人、パリが約50万人とされているので、当時の江戸は世界最大の都市として存在していたということです。

この大都会・江戸に住んでいる人たちの暮らしぶりは、日本人にとっては当たり前のことでも、外国人である彼らにとっては、驚愕すべき習わし・しきたりとしてとらえられ、紀行記などの記録に書き残されています。

植物学者ツンベリーと考古学者シュリーマンの見た日本

さて、ここからは冒頭で触れた外国人2名の旅行記を元に、彼らがみた日本について見ていきましょう。一人目はスウェーデンの植物学者で日本の植物学の基礎を築いたツンベリーです。

彼は1771年にオランダ東インド会社に入社し、外航船医として世界各地を訪れ、あわせて植物学者の立場から各地域における植物体系を調査することを目的としていました。

安永4年(1776)、長崎に来着したツンベリーは長崎オランダ商館医となり、その4月に商館長とともに江戸に参府し、将軍・徳川家治の謁見に随行することとなりました。

この間の長崎から江戸まで14の地域と8つの海路を経たその旅は、日本の文化に接するよい機会に…。その文化紀行の印象を記した『江戸参府随行記』は、ツンベリーがみずから観察し、身をもって体験した視点からの日本分析として、江戸時代の日本がどのように見られていたのか、現代の我々にとっても大変興味のあるテーマを与えてくれます。

二人目の考古学者・実業家のシュリーマンが来日したのは、ツンベリーの日本滞在の概ね百年後の幕末の慶応元年(1865)でした。

その旅程は、江戸・横浜・八王子に限られた約一ヶ月の短期滞在でしたが、シュリーマンは「シュリーマン旅行記 清国・日本」で「これまで方々の国でいろいろな旅行者にであったが、彼らはみな感激した面持ちで日本について語ってくれた。私はかねてから、この国を訪れたいという思いに身を焦がしていたのである。」と述懐しているように、日本は憧れの国でした。

一旅行者としての立場から、江戸庶民の生活の場に入り込み、その暮らしぶりを肌で感じたシュリーマンの印象記は、ツンベリーの観察と色合いの違う視点を我々に提供してくれます。

(1)日本および日本人について

ツンベリーは、随行記の序文で、日本を独特の国と表現し、その国民性について高く評価しています。「そのため常に驚異の目で見られ、ときに賞賛され、またときには非難されてきた。地球上の三大部分に居住する民族の中で、日本人は第一級の民族に値する」

「気が利いているとともに賢明である。従順だが、同時に正義を愛しまたある程度までは自由を主張する。活動的で、質素で、節約家で、誠実でかつ勇気に富んでいる。このような特質・徳によりこの国民の欠点と思われる、迷信的で、自惚れ強く、疑い深い点を償う。」

一方のシュリーマンも、日本における教育については、

「教育はヨーロッパの文明国以上にも行き渡っている。シナも含めてアジアの他の国では女たちが完全な無知の中に放置されているのに対して、日本では、男も女もみな仮名と漢字で読み書きができる。」

と指摘して、庶民階級でも6、7歳の幼少期から子供を寺子屋や手習所に通わせる教育水準の高さを紹介しています。ちなみに産業革命時のイギリス都市部での識字率は20~25%であったと言われています。

このように日本の教育水準の高さを褒めたシュリーマンですが、日本人の宗教心については、

「私は、民衆の生活の中に真の宗教心は浸透しておらず、また上流階級はむしろ懐疑的であるという確信を得た。ここでは宗教儀式と寺と民衆との娯楽が奇妙な具合に混じり合っているのである」

「かくも雑多な娯楽がまじめな宗教心と調和するとは、私にはとても思えないのだが」

として、浅草観音の境内の見世物小屋、茶店、バザール、芝居小屋などを挙げて嘆いています。

シュリーマンが長嘆息した日本人の敬虔な宗教心の無さは、お盆の墓参り(仏教)、ハローウィーン・クリスマス(キリスト教)、大晦日・初詣(仏教・神道)など各宗教の諸行事が混在し、ある意味イベント化している現代の世相を見ると、これは日本人の身体に脈々と流れている性(さが)と言えるかも知れません。

(2)江戸幕府の統治システムについて

ツンベリーは幕府の統治システムについて、「どの町にも、民衆の便宜、平穏、安全並びに幸福を保つために、よくできた組織がある。」

と述べ、江戸時代、治安維持や相互扶助などを目的として制度化された「五人組制度」を紹介しています。

こうしたツンベリーの好意的評価とは逆に、シュリーマンは「五人組」システムを名指しすることは避けながらも、痛烈に批判しています。

「民衆の自由な活力を妨げ、むしろ抹殺する封建体制の抑圧的な傾向があげられる。公然であろうと隠密理であろうとを問わず忌まわしい諜報機関が存在し、しかもそれが大君の政府を支えている。」

(3)日本の田園風景について

ツンベリーは植物学者の視点から旅路で見る田園風景について、「その国のきれいさと快適さにおいて、かつてこんなにも気持ちのよい旅ができたのはオランダ以外になかった。人口の豊かさ、よく開墾された土地の様子は、言葉では言い尽くせない。」

と田園風景の美しさを絶賛しています。ツンベリー自身は江戸参府の旅を植物採集の絶好の機会ととらえていましたが、

「私はヨーロッパ人が滅多に入国できないこの国で、長い旅の間に、珍しい道の植物をたくさん採集することができるであろうと想像していた。しかしこうした望みが、この国ほど当て外れになったところはない。私はここで、ほとんど種蒔きを終えていた耕地に一本の雑草すら見つけることができなかった。それはどの地方でも同様であった。(中略…) 農夫がすべての雑草を入念に摘み取っているのである。」

として街道筋での植物採集を断念して、箱根の山越えの道中でやっと念願の植物採集を果たすことができました。

(4)日本の治安について

江戸参府の旅を楽しんでいたツンベリーは、日本の治安について、「この国ほど盗みの少ない国はほとんどないであろう。強奪はまったくない。窃盗はごく稀に耳にするだけである。それでヨーロッパ人は幕府への旅の間も、まったく安心して自分が携帯している荷物にほとんど注意を払わない。」

と述懐します。

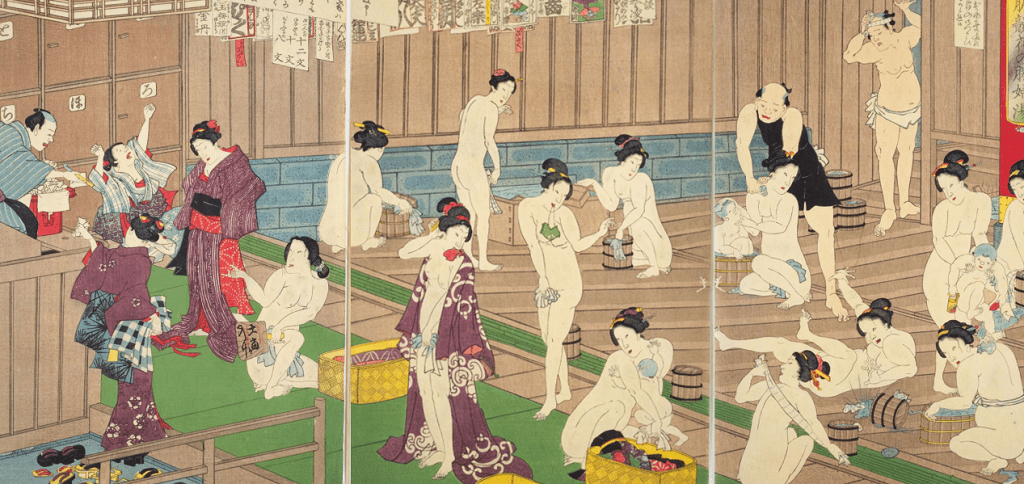

(5)日本人の清潔好きについて

ツンベリーは日本人の清潔好きに驚きを隠しません。「(日本人の)清潔さは、彼らの身体や衣服、家、飲食物、容器等から一目瞭然である。彼らが風呂に入って身体を洗うのは、週一回などというものではなく、毎日熱い湯に入るのである。その湯はそれぞれの家に用意されている。」

ツンベリーが生まれ育ったヨーロッパでは、その当時入浴の習慣がなく、このため体臭を隠すために考案されたのがオーデコロンで、1742年にイタリア人フェミニスが売り出し、貴族階級の貴婦人だけでなく、一般大衆にも大好評を博しています。

シュリーマンも、

「日本人が世界で一番清潔な国民であることは異論の余地がない。」

「どんなに貧しい人でも、少なくとも日に一度は、町の至る所にある公衆浴場に通っている。」

と説明していますが、彼を驚愕させたのは風呂好きの日本人の習慣ではなく、その男女混浴のスタイルでした。

「浴場は道路に面した側が完全に解放されている。(中略…) 夜明けから日暮れまで、禁断の林檎をかじる前の我々の先祖と同じ姿になった老若男女が、一緒に湯につかっている。彼らはそれぞれの手桶で湯を汲み、丁寧に身体を洗い、また着物を身に着けて出て行く。『なんと清らかな素朴さだろう!』初めて公衆浴場の前を通り、30~40人の全裸の男女を目にしたとき、私はこう叫んだものである。」

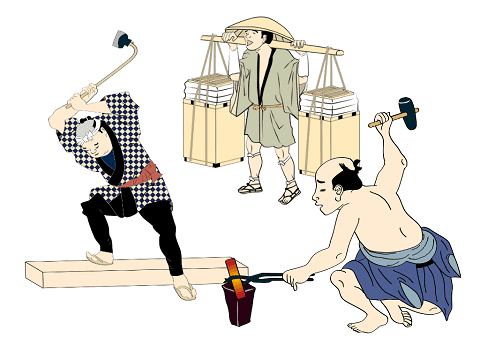

(6)日本人の器用さ・勤勉性について

ツンベリーは、日本人の手先の器用さやその勤勉性について、「この国民は必要にして有益な場合、その器用さと発明心を発揮する。そして勤勉さにおいて、日本人は大半の民族の群を抜いている。」

と激賞しています。そして、日本人が作りだした刀剣や工芸品についても絶賛しています。

「彼らの鋼や金属製品は見事で、木製品はきれいで長持ちする。その十分に鍛えられた刀剣と優美な漆器は、これまでに生み出し得た他のあらゆる製品を凌駕するものである。」

(7)日本人の節約心について

ツンベリーは、日本人の節約心に感嘆の声を上げています。「節約は日本では最も尊重されることである。それは将軍の宮殿だろうと粗末な小屋のなかだろうと、変わらず愛すべき美徳なのである。」

(8)日本人の習俗について

日本に好印象を持っていたツンベリーですが、その彼でも我慢できなかったのが、あたり構わずされる「放屁」と既婚女性の「お歯黒」でした。お歯黒については、最大級の表現でこき下ろしています。

「大半の国なら家から夫が逃げだしてしまうしろものだ。大きな口にぎらぎらした黒い歯が見えるのは、少なくとも私にとっては醜く不快なものであった。」

また、放屁については、その不作法さを盛んに嘆いています。

「日本人には平気で放屁するという悪癖がある。ヨーロッパならば大変な不作法となるが、日本人は恥ずべきこととは思っていない。」

「鎖国」が日本にもたらしたもの

元禄3年(1690)から2年間、オランダ東インド会社の商館医として長崎商館に在任していたドイツの博物学者・医師のエンゲルベルト・ケンペルは、ドイツに帰国後出版した世界見聞録『廻国奇観』中の「最も理由のある日本の鎖国」の章で、日本の鎖国体制を次のように評価。- 1、自然の恩恵が豊かで、気候は温和で土地は豊饒である。国内各州で各種各様の物質を算出し、自給自足が可能。

- 2、厳しい法制により、治政に成功を収めている。

- 3、国内に動乱や面倒を引き起こす恐れのある外部からの原因(交易、宗教伝道など)を断ちきっている。

などを挙げ、

「自然に恵まれ、あらゆる種類の必要物資を豊富に授かっており、かつその国民の多年にわたる勤勉な努力によって国造りが完成している国家としては、(中略…) 外国人どもの計略に乗らず、貪欲を跳ね返し、騙されないようにし、戦いをしないようにして、その国民と国境を守ることが上策であり、また為政者の義務である。」

と「鎖国擁護論」を展開します。

このようなケンペルの論旨は、ケンペル自身がヨーロッパ諸国を巻き込んだ30年戦争(1618~48年)の悲惨な時代に育った体験を踏まえて、江戸時代に日本国内の平和が長期間維持されている点を鎖国政策の功績としたと言えるでしょう。

日本は江戸中期を迎えた頃、このような堅固な「鎖国」体制の反作用により、一八世紀後半にヨーロッパを中心に勃興したグローバルな産業革命の波に乗り遅れ、植民地主義に基づく対外的膨張政策をとっていた当時の列強国から見て、産業・経済的に魅力の無い市場としての存在に陥りました。

幕末時に来日したシュリーマンも実業家としての目線から、ヨーロッパにおける日本の交易産品である絹・茶・木綿の暴落を引き合いにして、

「いかなる列強国も、江戸での商取引を保護するために軍隊を派遣しようとは思わないだろう。軍隊派遣にかかる経費は商取引上の利益をはるかに上回るものだからである。」

と述べ、対費用効果の面から列強国による日本侵略の可能性を否定しています。

このことが、幕末から明治維新にかけての日本国内の混乱に乗じた外国勢力の侵略の可能性を断ちきって、平和裡に日本が文明開化を迎えることができた最大の要因であり、「鎖国」が日本にもたらした最高のプレゼントだったのかも知れません。

【主な参考文献】

- C.P.ツンベリー著「江戸参府随行記」(平凡社)

- ハインリッヒ・シュリーマン著「シュリーマン旅行記 清国・日本」(講談社)

- エンゲルベルト・ケンペル著「日本誌」(霞ヶ関出版)

- 上智大学名誉教授・兼光秀郎「徳川幕府の対外政策(鎖国)と現代の国境問題に占める意義」(日本島嶼学会誌「島嶼研究」第6号)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄