伊達政宗は漢詩・和歌・能にも頭抜けていた!?文化人としての政宗

- 2022/07/28

伊達政宗といえば、戦国でも屈指の「破天荒」な人物として知られています。その豪胆なエピソードや独眼竜のインパクトが強く影響し、戦国屈指の人気武将として名を馳せています。しかし、政宗はそうした側面だけでなく、「文化人」としての顔も持ち合わせています。

そもそも戦国武将の中には、武勇だけでなく、さまざまな文化に対する造詣が深い人物も多かったのです。彼らは、言うなれば戦国期の「超エリート」であり、いくら戦乱の世であってもある程度の教養を求められる立場にいたからです。

政宗に漢詩・和歌を読ませれば戦国屈指の腕前であり、能楽に関しても能楽史上に残るほどの愛好家として知られています。そこでこの記事では、大胆で豪気なだけではない、もう一つの「文化人」としての政宗の実像にも迫りたいと思います。

そもそも戦国武将の中には、武勇だけでなく、さまざまな文化に対する造詣が深い人物も多かったのです。彼らは、言うなれば戦国期の「超エリート」であり、いくら戦乱の世であってもある程度の教養を求められる立場にいたからです。

政宗に漢詩・和歌を読ませれば戦国屈指の腕前であり、能楽に関しても能楽史上に残るほどの愛好家として知られています。そこでこの記事では、大胆で豪気なだけではない、もう一つの「文化人」としての政宗の実像にも迫りたいと思います。

【目次】

漢詩をいくつも後世に遺した!政宗の「漢詩」

まずは政宗の漢詩について、具体的にみていきましょう。漢詩とは、中国の伝統的な詩のことです。政宗は生前に多くの漢詩を書き残し、その数は三十三首にも及びます。先ほど戦国武将は文化にも明るいという話をしましたが、政宗ほど漢詩を多く残した武将はそう多くないとされています。

政宗の有名な漢詩として、『春雪』という詩や、『酔余口号』などの詩が挙げられます。

餘寒無去發花遲 春雪夜來欲積時 信手猶斟三盞酒 醉中獨樂有誰知

【意訳】「春というのに余寒が去らず、梅の開花も遅い。夜になって、ちょうど春の雪が積もろうとしているところだ。我が手にまかせて気の向くままに何杯も酒を酌む。この酔いのうちの独りだけの楽しみがわかるものが私以外に誰かいるだろうか。」

馬上少年過 世平白髪多 残躯天所赦 不楽是如何

【意訳】「馬上で戦いに明け暮れた若い時は過ぎていった。今、世の中は平和になって我が身は年を重ねて白髪が多くなった。今こうしてあるのは天が許してくれたものだ。これからは残りある人生を楽しみたいものだ。」

この他、酒を題にしている漢詩が多いようです。これは政宗の酒好きに由来するものであるとされていますが、後述の和歌ではこれがあまり見られないことから、漢詩を書く際の特有の話題選びといえるでしょう。

ちなみに漢詩の実力に関しては、和歌のそれほど優れているとはいえないという見方もあるようです。実際、研究者は政宗の漢詩は尊大になりすぎるきらいがあり、詩人にはなり切れていなかったと評しています。

専門家も絶賛!大名ではナンバーワンとも評される政宗の「和歌」

次に政宗の和歌について、みてみましょう。政宗の和歌は同時代人および後世の評論家からも非常に高い評価を受けており、極めて優れた歌人であったことが知られています。実際、秀吉の主催した、和歌に優れた人物しか出席を許されない歌会に早くから招待されていたことが確認できます。そこで都の知識人たちと親交をもった政宗は、さらに実力に磨きをかけていくことになります。

政宗の「和歌力」の下地となっていたのが、古典への造詣であったとされています。『古今和歌集』などの和歌集から、『源氏物語』といった物語など、あらゆる古典への造詣の深さが後世に遺した和歌や逸話などからみてとれます。

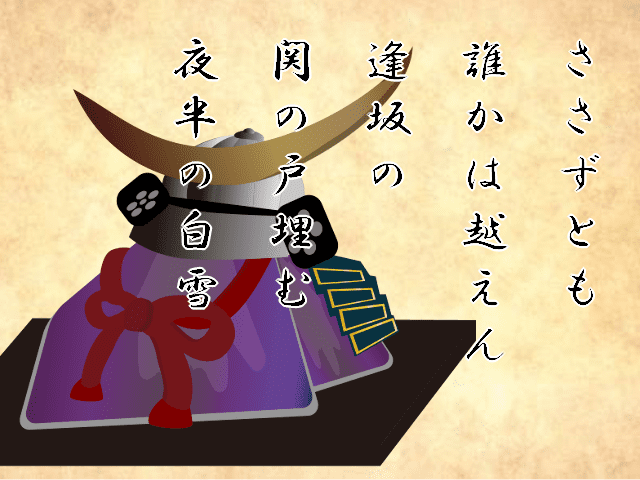

政宗を代表する名歌としては、後水尾天皇が作った『集外三十六歌仙』という和歌集に収録されている、逢坂関を詠んだものなどが挙げられます。

ささずとも 誰かは越えん 逢坂の 関の戸埋む 夜半の白雪

【意訳】「閉ざさなくても、誰が越えようか。逢坂の関の門戸を埋める、夜間降り止まぬ白雪よ。」

この一首は、政宗を代表する最高の名歌と評されており、勅撰和歌集に載っていても違和感のないほどの傑作であると評されています。そのため、大名に限らず同時代人の中では最高の歌人であったと評する声もあるほどです。

また、有名な辞世の句も高く評価されています。

曇りなき 心の月を 先立てて 浮世の闇を 照らしてぞゆく

訳すと「何も見えない真っ暗闇の中で、月の光を頼りに道を進むように、戦国の先の見えない時代の趨勢を 自分が信じた道を頼りに ただひたすら歩いてきた一生であったなあ」といった感じになります。

この政宗の辞世は、堂々とした風格が感じ取れる歌であると評されています。さらに、上記のものや辞世の句の二、三の歌だけでも歴史に名を刻むにふさわしいと、最高級の評価をされています。

さらに、こうした「お堅い」和歌だけでなく、遊び心あふれる和歌も遺されています。その点からも、政宗の性格がうかがい知れるようです。

能楽史上にも残る能楽愛好家との声も!政宗の「能楽」好き

戦国の世において、教養人の嗜みとされたものの一つが「能楽」でした。秀吉や家康も能楽愛好家として知られていましたが、政宗も負けず劣らずの能楽愛好家であったことが知られています。

その発端は父輝宗の能楽好きに影響されたところがあるとされており、家内でたびたび接待や嗜みとして能が催されていた様子が確認できます。また、能を嗜むだけでなく、みずから太鼓を打つほどの腕前であったともされています。

実際に『貞山公治家記録』によると、著名な家臣・片倉景綱(小十郎)邸で能六番が演じられた際、二番の演目で太鼓を打っていたと記されています。このように、家臣とのコミュニケーションツールとしても、能を活用していました。

加えて、政宗はお抱えの能役者を一から育て上げるという熱の入れようをみせています。大名がお抱えの能楽者を雇うことは珍しくありませんでしたが、一から能役者を育てるというのは極めて珍しかったようです。

その人物は桜井八右衛門安澄といい、奥小姓であった14歳のときに政宗の命によって金春流の能家に入門させ、めきめきと腕を上げていったとされています。その後、実力を認められた安澄は政宗が主宰する能の主役を任されるようになっていき、「政宗大夫」と称されるほどの実力者に成長しました。

『伊達家文書』によれば、政宗と同じく能楽を愛した藤堂高虎が「御うら山しく候」と羨望の声を上げた様子が記されています。

また、政宗自身による能楽へのスタンスも言葉として残されており、『木村宇右衛門覚書』によれば「能楽は無駄にも思えるが、他人の歓待にこれほど素晴らしいものはない」と語っていたとされています。

「文化人」になっていった理由は地理的条件にあった

さて、ここまで政宗の「文化人」としての側面をみてきました。ここでは書ききれませんでしたが、他にも絵画や茶の湯など、当時教養と呼べるものはほぼすべて兼ね備えていました。その理由として考えられるものは、東北の大名というコンプレックスが由来であるとされています。都から離れているという都合上、どうしても「田舎者」という誹りをうけることになってしまっていたからです。

そのために、政宗はそうした誹りをうけないために、コンプレックスを反動にして教養を身に着けていったという見方もあります。ただ、一方で東北出身であることに誇りを感じているという一面もあり、政宗の精神構造は非常に複雑なものであったといえるでしょう。

【主な参考文献】

- 佐藤健一『素顔の伊達政宗:「筆まめ」戦国大名の生き様』(洋泉社、2012年)

- 高橋富雄『シンポジウム伊達政宗』(新人物往来社、1987年)

- 小林清治『伊達政宗』(吉川弘文館、1985年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

上智大学で歴史を学ぶ現役学生ライター。

ライティング活動の傍ら、歴史エンタメ系ブログ「とーじん日記」 および古典文学専門サイト「古典のいぶき」を運営している。 専門は日本近現代史だが、歴史学全般に幅広く関心をもつ。

卒業後は専業のフリーライターとして活動予定であり、 歴史以外にも映画やアニメなど ...

コメント欄