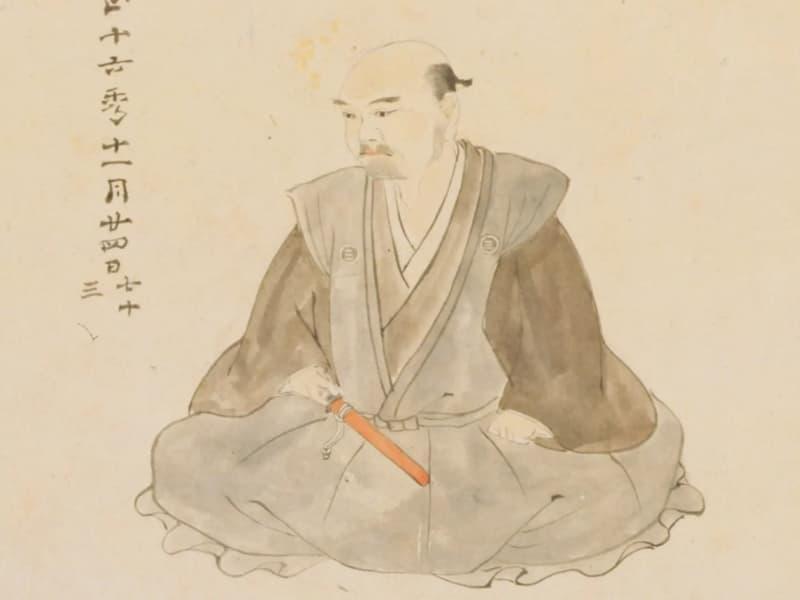

”頑固一徹”の語源は戦国武将だった!…美濃の名将「稲葉一鉄」の生涯

- 2025/07/23

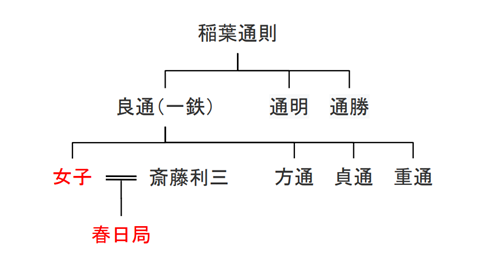

四字熟語 ”頑固一徹” の語源になったとされる彼の名は、出家後の「一鉄」が有名ですが、本来は出家前の「良通」が正確です。また、江戸幕府三代将軍・徳川家光の乳母である春日局と血縁関係にあることでも知られています。本稿ではそんな稲葉一鉄の生涯に迫ります。

僧侶から武将「美濃三人衆」の一人へ

永正12年(1515)、一鉄は伊予国の名門・河野氏の末裔とされる稲葉家に六男として生まれました。(※本記事での表記は知名度重視で「一鉄」で統一していきます。)父は稲葉通則で、母は国枝正助という人物の娘です。当時の稲葉家は土岐氏に仕える有力家臣でしたが、一鉄は生後間もなく僧侶として出家し、快川のもとで修業に励んでいました。

しかし、大永5年(1525)の牧田の戦いで、美濃の土岐氏と近江の浅井氏が激突。この激戦で、一鉄は父と5人の兄を一度に失うという稀に見る悲劇に見舞われます。この不幸が皮肉にも一鉄の運命を大きく変えました。当主を失った稲葉家は急遽、出家していた一鉄を呼び戻し、当主として迎え入れたのです。

こうして歴史の表舞台に出るはずのなかった一鉄は、武将としての道を歩み始めます。家督を継いだ一鉄は、美濃国の守護・土岐頼芸(よりのり)に仕え、その才覚を発揮して地盤を固めます。特に斎藤氏との姻戚関係が強く、頼芸の没落後も斎藤道三の重臣として活躍しました。

稲葉一鉄、安藤守就(もりなり)、氏家直元(なおもと)の三人は、やがて「美濃三人衆」として名を馳せるようになるのです。

信長からの厚い信頼と「旗本武将」

主君である斎藤道三・義龍(よしたつ)父子の対立となった長良川の戦い(1556)では、一鉄は義龍に与し、道三が敗死した後も斎藤家に仕え続けます。しかし、三代目当主となった斎藤龍興(たつおき)がやがて能力不足を露呈すると、一鉄ら三人衆は織田信長に接近。永禄10年(1567)には信長に内応して斎藤氏を離反。その後まもなく、信長は稲葉山城を攻略し、美濃平定を成し遂げました。信長の家臣となった一鉄ら「三人衆」は、永禄11年(1568)の信長上洛以降、佐久間や柴田といった譜代の尾張衆と同格に扱われ、各地の戦に従軍します。

注目すべきは、一鉄が「三人衆」の中で唯一、単独で行動を起こす場面が見られる点です。これは、彼が信長から最も厚い信頼を得ていたことを示唆しています。元亀元年(1570)の姉川の戦いでの功績や、比叡山への調停使者としての派遣など、信長からの絶大な信頼がうかがえます。

また、あくまで俗説ですが、天正2年(1574)当時59歳という高齢ながら、信長が選出した優れた武将42名の一人に名を連ねたというエピソードも残されています。また、「今弁慶」と称されるほど武勇に長けていたとされ、その高い能力は明らかでしょう。

天正3年(1575)の織田家の家督継承後、美濃衆の多くが織田信忠の配下として組み入れられましたが、一鉄と直元は信長直属の武将として留まっています。これは彼らが信長にとって事実上の「旗本武将」であったことを示しており、その信頼の厚さを物語っています。

本能寺の変、そして晩年

天正10年(1582)、本能寺の変で信長が討たれると、織田家中に大きな動揺が走ります。美濃の清水城で変の報を受けた一鉄は、混乱に乗じて旧領回復を目論んだかつての同僚・安藤守就を攻め滅ぼしました。この行動は一鉄独自の判断とされ、後年に豊臣秀吉から責められることになりますが、一鉄は月命日に法要を営むなど、その責を意識していたようです。信長の死後に行われた、織田家重臣らによる清須会議において、美濃国が信長三男の織田信孝の領地となると、一鉄は信孝と秀吉の対立の中で秀吉方に属しています。

その後、賤ケ岳の戦い(1583)を経て秀吉の天下が近づくと、一鉄は新たな岐阜城主となった池田恒興と美濃の境界線を巡って対立しますが、秀吉の仲介で和解し、所領を安堵されます。この際、一鉄はあくまで池田恒興の支配下に入ることはせず、一種の独立勢力であり続けたようです。

天正12年(1584)の小牧・長久手の戦いへの参戦を最後に、老齢のためか従軍記録は見られなくなります。翌年に秀吉が佐々成政攻めを敢行した際、寺社に対して禁制を掲げたのが、一鉄の最後の活躍となりました。

天正16年(1588)、一鉄は74歳で逝去。家督を継いだ稲葉貞通(さだみち)は、関ヶ原合戦(1600)の後も臼杵藩を与えられ、幕末まで稲葉家の名を残すことになります。

文化人としての顔もあった!

一鉄は武勇だけでなく、文化にも秀でていました。一鉄を代表する逸話として、次のものが残っています。「天正2年(1574)に信長が一鉄の忠誠を疑って殺害を試みるために茶会へと招待した際、その場で南宋の虚堂智愚という名僧が残した墨跡を読み下して無実を述べたところ、信長がその学識の高さに感銘を受け、彼を許した」

この逸話が事実かどうかはともかく、他にも茶道や香道、馬術に秀でていたという記録も存在しているので、少なくとも文化人であったことは間違いないようです。

彼の功績として確実な記録として残っているのは医学的知識です。これについては『稲葉文書』という史料の中に多数の医療に関する書物が残っていることから、あくまで逸話の域を出ない他の趣味とは明らかに一線を画すものです。

頑固さゆえのトラブルもあった?

一方で、「頑固一徹」の語源になったともされるほど、その頑固な性格ゆえに同僚や家臣との間でトラブルを引き起こすこともあったと指摘されています。代表的な例として、明智光秀の重臣・斎藤利三(としみつ)との騒動があります。利三は一鉄の義理の息子にあたり、元は一鉄に仕えていましたが、光秀が利三を引き抜いたことで関係が悪化。一鉄は信長に訴え、信長は利三を返すよう命じたといいます。しかし光秀がこれを拒否したことで一鉄は激高。最終的には本能寺の変の直前に、斎藤利三の切腹を命じて騒動の終結を図ったようです。

この騒動は二次史料にのみ記載されているので、信ぴょう性は高くないですが、前述の池田恒興との対立なども含め、彼が頑固な一面を持っていた可能性は十分に考えられます。

おわりに

一鉄は、その才覚に恵まれながらも、決して柔和な性格ではなかったとされます。しかし、注目すべきは、彼が主君を何度も変えながらも、常に重臣として厚遇されている点です。これは、才覚を見込まれただけでなく、「上司に非常に可愛がられる存在であった」と見ることもできるでしょう。実際、一鉄は義理人情に厚い一面もありました。その象徴的なエピソードが、かつての主君である土岐頼芸の助命です。

信長が天正10年(1582)に武田領の寺社を焼き討ちした際、美濃を追われて行方不明となっていた土岐頼芸を発見します。頼芸はすでに高齢で失明している状態にあったのです。それを目の当たりにした一鉄は信長に頼芸の助命を嘆願し、それが許されると、約30年ぶりに彼を美濃国へ連れ帰り、故郷で最期を迎えさせることができたのです。

【主な参考文献】

- 横山住雄『斎藤道三と義龍・龍興』(戎光祥出版、2015年)

- 木下聡『美濃斎藤氏 論集 戦国大名と国衆16』(岩田書院、2016年)

- 和田裕弘『織田信長の家臣団 派閥と人間関係』(中央公論新社、2017年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄