家康が最も信頼した男・鳥居元忠 関ヶ原の命運を握り、最期まで忠義を尽くした生涯

- 2025/07/30

徳川家康に古くから仕え、その中心を担った武将・鳥居元忠。謙虚で忍耐強く、何よりも忠義に厚いその人柄は、まさに「三河武士の鑑」と称されました。家康からの絶大な信頼を得て、彼の生涯は江戸幕府発足後も語り継がれることになります。

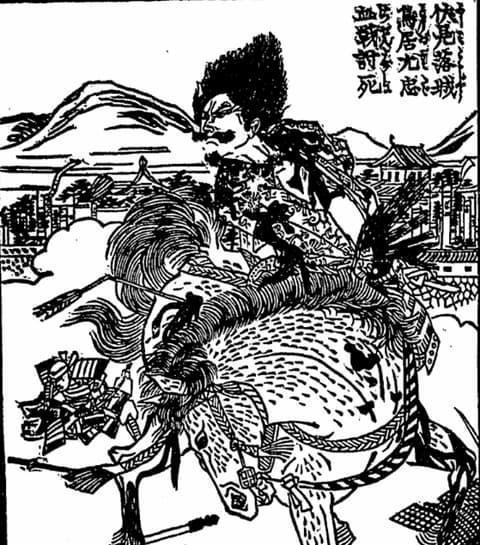

元忠の名を世に知らしめたのは、関ヶ原の前哨戦とされる「伏見城の戦い」での戦いぶりでしょう。圧倒的に不利な状況にもかかわらず、最後まで果敢に戦い抜いたその姿は、家康と家臣の間に築かれた揺るぎない信頼関係を雄弁に物語っています。

この記事では、忠義の将として名高い元忠の生涯を、史料や書籍をもとに深く掘り下げていきます。

元忠の名を世に知らしめたのは、関ヶ原の前哨戦とされる「伏見城の戦い」での戦いぶりでしょう。圧倒的に不利な状況にもかかわらず、最後まで果敢に戦い抜いたその姿は、家康と家臣の間に築かれた揺るぎない信頼関係を雄弁に物語っています。

この記事では、忠義の将として名高い元忠の生涯を、史料や書籍をもとに深く掘り下げていきます。

鳥居氏の出自と歴史

元忠が生まれた鳥居家は、源頼朝から地頭に任命されたこともある由緒ある一族とされます。鎌倉時代に三河国(現在の静岡県および愛知県の一部)の岡崎に移り住み、一説に新田義貞に仕えていたとも言われています。ただし、鳥居家の出自には諸説あり、紀伊国(現在の和歌山県)熊野にルーツを持つという記述も存在します。確かなのは、彼らが岡崎の土着の一族であったことだけであり、史料によればさほど栄えていなかったようです。

鳥居家が歴史の表舞台に登場するのは、元忠の父である鳥居忠吉の代からです。先祖代々、家康の祖父である松平清康に仕えていたとされますが、実際清康に仕え始めたのは忠吉の代からという見方もあります。

忠吉は「商人的な武士」と考えられていて、当時の三河国ではとても裕福だったようです。三河が今川氏の属国となり、人質生活を送っていた家康に衣食の支援を惜しまなかったのも忠吉と伝えられています。家康にとって、まさに「恩人」と呼べる存在だったのです。

家康が15歳で岡崎城へ帰還を許された際にも、忠吉は自身の倉庫を見せ、「私は老齢のため動き回るのは難しいですが、兵糧や資材は万全に揃っておりますので、家康公がいつ出陣を決意されても問題ありません」と申し出たといいます。

このように、元忠が生まれた鳥居家は、家柄として裕福であると同時に、家康にとって多大な恩義がある一族という、特別な位置づけにありました。

家康に近侍し、ともに人質生活を過ごす

元忠は天文8年(1539)、鳥居忠吉の三男として誕生しました。家康より3歳年上の彼は、家康の人質時代から近侍し、今川家の本拠である駿府へ共に赴きました。そこで家康を守り支える役割を担ったのでしょう。苦しい人質生活を共に乗り越える中で、家康と元忠の間には生涯変わることのない強固な信頼関係が築かれました。天文16年(1547)、長兄の忠宗が戦死し、次兄も出家していたため、三男ながら元忠が家督を継承しました。永禄元年(1558)には元忠は織田方の寺部城攻めにおいて家康と共に初陣を経験。続いて永禄3年(1560)の桶狭間の戦いにも従軍しています。

この戦いで今川義元が討死すると、家康は信長と軍事同盟を結び、今川家からの独立を果たしてその地位を大きく向上させます。これに伴い、元忠も出世を遂げました。永禄6年(1566)頃の軍制改革では、「一手役」の将に抜擢されています。一手役は家康の護衛だけでなく、戦の先頭を切って参加する役割も担っており、家康からの信頼の高さがうかがえます。

旗本先手役として功を重ねる

その後も、家康が参戦した姉川の戦い(1570)、三方ヶ原の戦い(1573)、長篠の戦い(1575)といった主要な合戦には必ず顔をのぞかせ、武功を挙げていきます。しかし、天正3年(1575)に遠江国(現在の静岡県)にあった武田氏の支城・諏訪原城を攻めた際に鉄砲で左足を負傷し、生涯を通じて左足が不自由になってしまいます。それでも家康からの信頼が揺らぐことはありませんでした。天正10年(1582)、本能寺の変で信長が死去した後に勃発した武田旧領の争奪戦(天正壬午の乱)においては、家康の背後を突こうとした北条軍1万を、わずか2千足らずの兵力で撃退する武功を挙げます。この働きはすぐに家康の耳にも入り、「汝の武勇によって取得した地」として、戦場となった甲斐国(現在の山梨県)都留郡を与えられました。

元忠は生涯を通じて、名誉や成功を追い求めることなく、ただひたすらに家康への忠義を貫きました。家康が上洛して豊臣秀吉に面会した際、元忠にも官位を得る機会が訪れますが、彼はこれを拒否しています。

元忠:「官位を得て二つのものに忠を尽くすことはできません。また、私は官位を得て秀吉公に面会できるような器の者でもありません」

さらに、秀吉は元忠の息子を家臣の養子とすることで、自身に仕えさせようとしますが、元忠はこれも拒否。

元忠:「譜代の者は、たとえ子孫であっても他家に仕える道理がありません」

このように家康への徹底した忠義を示した元忠は、天正18年(1590)の家康の関東入国後、下総国(現在の千葉県)矢作に4万石の領地を与えられています。

この石高は、井伊直政や本多忠勝といった徳川三傑、そして家康の次男である結城秀康らに次ぐ大きさであり、ここでも家康が元忠にかけた絶大な信頼がうかがえます。

後世で語り草となった最期

そして、元忠は文字通り「最期」まで家康に忠を尽くし、壮絶な死を遂げます。慶長5年(1600)、家康と石田三成の対立が激化し、天下分け目の大戦が避けられない状況となっていました。家康は会津の上杉討伐を表明し、大軍を率いて会津へと出陣します。この時、家康が留守となった居城・伏見城を任されたのが元忠でした。家康が不在の伏見城が攻められる展開は十分に予想されましたが、天下分け目の合戦に一人でも多くの兵を動員するため、伏見城にはわずか3千余りの兵力しか残されていませんでした。

一説には、この状況を詫びた家康に対し、元忠は次のように答えたとも伝わります。

元忠:「この城を預かるのは現状の顔ぶれで問題ありません。どちらにしても三成の大軍に攻められてはひとたまりもありませんので、殿が天下を取るための兵力を優先すべきです」

もちろん、実際にこうした会話が行われたかは定かではありませんが、元忠の生涯を考えれば、ありえない話ではありません。

その後、家康が出陣すると、危惧していた通り三成軍は蜂起し、実に10万近い軍勢が伏見城を囲みました。三成から開城勧告を受けた元忠は、使者を切り殺し、徹底抗戦の構えを見せるのです。

元忠:「伏見城を守ることは主命であり、いくら豊臣家の言葉といえども従うことはできない。孤立無援の絶対的状況だが、私の武勇を試すには絶好の機会だ」

元忠も勝ち目の薄い戦であることは当然悟っていました。部下に対して次のように語っていたという説もあり、まさに玉砕覚悟であったことがわかります。

元忠:「私は城を枕に果てようと思う。ただ、私の死をもって天下に義を広め、同時に徳川の家に城を他者へ与えるという教えが存在しないことを示す」

そして、約13日間にわたる決死の攻防戦の末、奮戦及ばず元忠は敗れて討死します。しかし、家康は彼の無念を晴らすかのように関ヶ原の戦いで勝利し、天下統一を果たすことになります。

伝説となった元忠の忠義

その忠節により、「三河武士の鑑」と称された元忠。戦後、家康は元忠の功に報いるべく、嫡男の鳥居忠政に6万石を加増しました。忠政は最終的に山形24万石の大名となり、鳥居家は江戸時代を通じて家名が存続していくことになりました。元忠が散った伏見城の血染め畳は、家康によって江戸城の伏見櫓に置かれ、登城した大名たちに彼の忠義を示したと伝えられています。この畳は、明治政府が江戸城を手中に収めた際に鳥居家に返却され、元忠を祀る神社の境内に埋納されたとされます。元忠を偲ぶため各地の神社に張られたという説もあり、「血天井」という言い伝えとなって現代でも語られることがあります。

もっとも、この「血天井」に関しては史料や科学的な裏付けがないため、あくまで「都市伝説」の域を出ませんが、元忠の忠義が江戸時代を通じていかに重んじられていたかをよく示すエピソードと言えるでしょう。

鳥居元忠の生涯は、まさに「忠臣」という言葉が相応しいものでした。

【主な参考文献】

- 煎本増夫『徳川家康家臣団の事典』(東京堂出版、2015年)

- 菊地浩之『徳川家臣団の謎』(KADOKAWA、2016年)

- 柴裕之『戦国・織豊期大名徳川氏の領国支配』(岩田書院、2014年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

上智大学で歴史を学ぶ現役学生ライター。

ライティング活動の傍ら、歴史エンタメ系ブログ「とーじん日記」 および古典文学専門サイト「古典のいぶき」を運営している。 専門は日本近現代史だが、歴史学全般に幅広く関心をもつ。

卒業後は専業のフリーライターとして活動予定であり、 歴史以外にも映画やアニメなど ...

コメント欄