小田原征伐を招いた男、北条氏照の功罪――外交の天才が辿った破滅への道

- 2025/08/12

小田原での敗戦後、北条氏において秀吉から切腹を命じられた人物の一人が、氏康三男の北条氏照(うじてる)です。軍事や外交でも活躍した武将で、東京都の八王子市と縁が深いことでも知られています。この記事ではそんな氏照の生涯を史料や文献の情報をもとに解説していきます。

政略により、大石家の養子へ

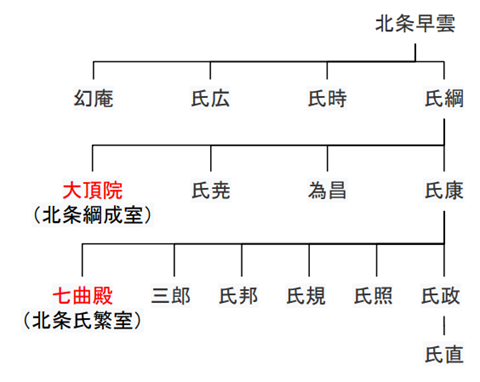

氏照の生年にはさまざまな説があり、その内容をまとめると概ね天文9~11年(1540~42)と考えられます。ただ、『北条系図』という史料が引用している菩提寺宗閑寺の寺記において、そこに記されている享年から逆算すると、有力な生年は天文11年(1542)であるという指摘もあります。父は北条家三代目当主の北条氏康で、4代目当主の氏政は兄にあたります。弟には氏規・氏邦・氏忠・三郎(のちの上杉景虎)らが確認されます。なお、長男の新九郎は夭折したので、氏照は実質的に次男として考えられていたようです。

史料上に氏照の姿が現れるのは、弘治元年(1555)古河公方の足利義氏が元服した際の式典に参加した際のことです。氏照はのちに義氏の後見人として位置づけられますが、式への参加からそれは事前に想定されていたものともいえるでしょう。

その後、永禄2年(1559)に信濃木曾氏一門で大石綱周(定久)の娘である「比佐」と結婚し、大石家に婿として入ります。これは政略結婚による氏康の北進戦略と考えられています。

大石家の家督を継承した氏照は、一旦は大石姓を名乗りますが、大石家中を掌握したのちに北条姓に服しています。ただし、大石家の一族を取り立てており、婚家との関係は良かったようです。そして、結婚前後から氏康に従って各地を転戦する様子が記録に見えるようになり、戦人としても活躍を開始していきます。

軍事で北関東方面の先頭に立つ

氏照は軍事面で主に東方を担当し、北関東への北条氏の勢力拡大の先頭に立ちました。永禄4年(1561)には武蔵国勝沼領(現在の東京都多摩市付近)を有する三田氏と戦い、これを滅ぼすと同領を併合。さらに、永禄6~10年(1563~67)の期間に滝山城を築城して、ここに本拠を移しています。

また、北条氏と対立していた里見氏とは永禄7年(1564)の第二次国府台合戦、永禄10年(1567)の三船山合戦で刃を交えました。氏照はこれらの合戦で活躍をみせたようで、彼をたたえる記録や感状が残されています。

さらに、永禄10年(1568)には、甲斐の武田信玄が三国同盟を破って駿河侵攻を開始し、北条と武田の同盟関係が破綻しました。これにより、武田家臣の小山田信茂が氏照の居城・滝山城に攻め寄せてきたものの、氏照は三の丸まで城を落とされながらも奮戦し、武田勢を撃退したと伝わります。このときの戦いで武田勝頼と直接槍を合わせたというエピソードも残っていることから、戦にも長けていた人物であることが推測できるでしょう。

翌永禄11年(1569)には、武田信玄が大軍を率いて相模国の奥深くまで攻め入り、北条氏の本拠・小田原城を包囲するという危機を迎えます。

このときは北条方の粘り強い抵抗もあって武田軍を敗走させ、それを氏照や氏邦らが追撃。しかし、その直後に「三増峠の戦い」と呼ばれた山岳戦では、敗戦の憂き目に遭っています。

その後、北条家は北条三郎(上杉景虎)を上杉家に養子として出し、武田の代わりに上杉謙信と同盟を締結。ただし、これは長くは続かず、元亀2年(1571)の氏康の死に伴って北条と武田は再び同盟を結び、上杉とは手切れとなっています。

天正6年(1578)には、上杉家中において、謙信が急死したことで、景虎派と上杉景勝派による家督争い「御館の乱」が勃発。この乱に際し、氏照は景虎支援のために出陣しますが、景勝方のしぶとい防戦に手を焼き、満足に救援ができないまま撤退を余儀なくされました。北条家に見捨てられた形となった景虎は後ろ盾を失い、あえなく滅亡してしまいます。

北条家の外交を担う

氏照は戦でも功績を残しましたが、彼に期待された最も重要な役割は他国との交渉役でした。彼が外交に参加したのは永禄4年(1561)ごろからと考えられており、年を重ねるごとにその役割は拡大していきました。保有する大石氏由来の由井領と勝沼領を合わせた「八王子領」は、上杉や武田との位置関係から彼の外交における必要性を表しているとも指摘されます。その証拠に、氏照はかつて北条綱成が取次を担当していた蘆名家や毛利北条家から取次を依頼されるようになりました。

その後は上杉家から北条家への鞍替えを目論む国衆らとの取次や、後見人となった古河公方家における領国支配において力を発揮し、対外的な影響力が極めて強いものになっていきました。

こうして氏康や氏政を外交面で支えるようになった氏照は、北条家御一門衆の筆頭と考えられるようになっていきます。実際、天正10年(1582)に本能寺の変が勃発するまでは織田信長との取次も彼の職務だったようです。家中における外交面の影響力で彼の右に出る者はいなかったのでしょう。

秀吉と徹底抗戦を主張?最期は開戦の責で切腹

信長亡き後の北条家は、武田家滅亡後に織田家が引き継いだ関東の領地を狙って侵攻を繰り広げました。その過程で甲斐や信濃にも手を広げ、徳川と和睦を結ぶとともに秀吉と対立するなど、精力的な活動を見せています。北条家の外交方針には常に氏照が参画しており、天正18年(1590)の豊臣政権による小田原征伐に際しては、氏照は徹底抗戦を主張したといいます。

その結果、秀吉の出兵を招き、氏照自身も小田原城に籠城して抗戦の構えを見せます。しかし、秀吉勢の戦力を見誤ったからか、氏照が天正期に築城し本拠としていた八王子城を含めた支城が次々と陥落していきました。そして、圧倒的戦力差を前に難攻不落と称えられた小田原城もあえなく落城。全面降伏を余儀なくされます。

降伏後、秀吉は氏照ら抗戦派に罪があると断じ、氏政と氏照兄弟は切腹を命じられました。彼らの切腹と共に所領も召し上げられ、大名・北条氏はここに滅亡。外交を一手に任されていた氏照の自信はやがて過信となり、北条氏の没落に繋がってしまったのかもしれません。

【主な参考文献】

- 下山治久『後北条氏家臣団人名事典』(東京堂出版、2006年)

- 黒田基樹『北条氏康の家臣団:戦国「関東王国」を支えた一門・家老たち』(洋泉社、2018年)

- 黒田基樹『戦国北条家一族事典』(戎光祥出版、2018年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄