「六角義賢(承禎)」信長に最後まで抵抗し続けた男! 宇多源氏の当主

- 2020/10/28

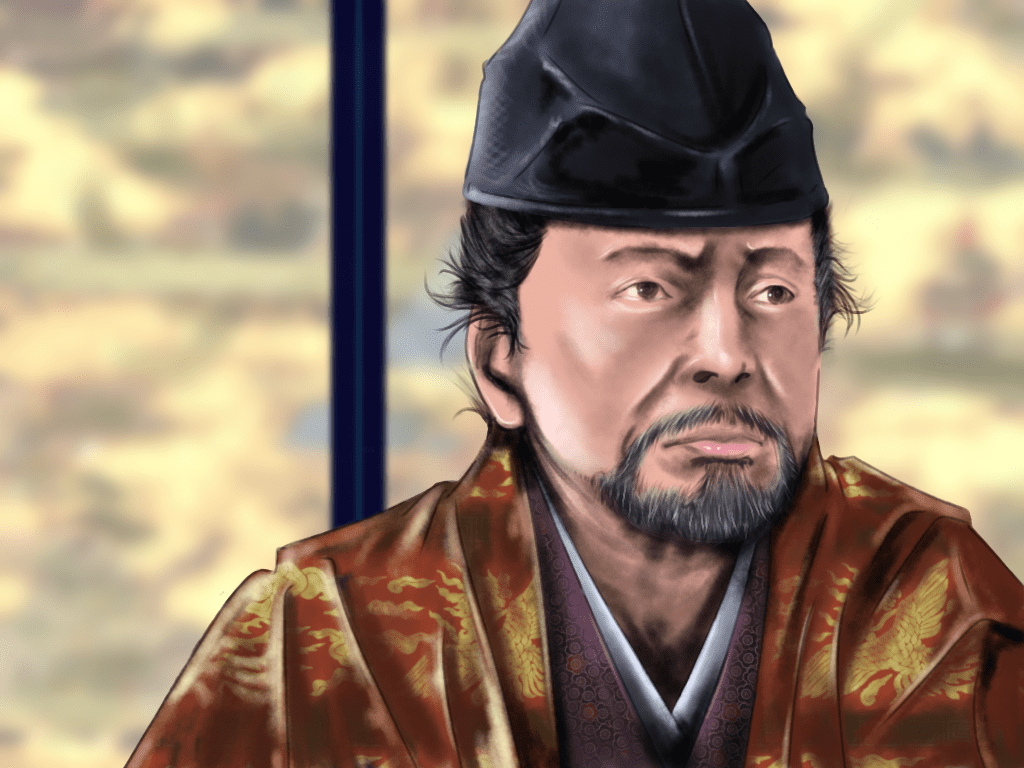

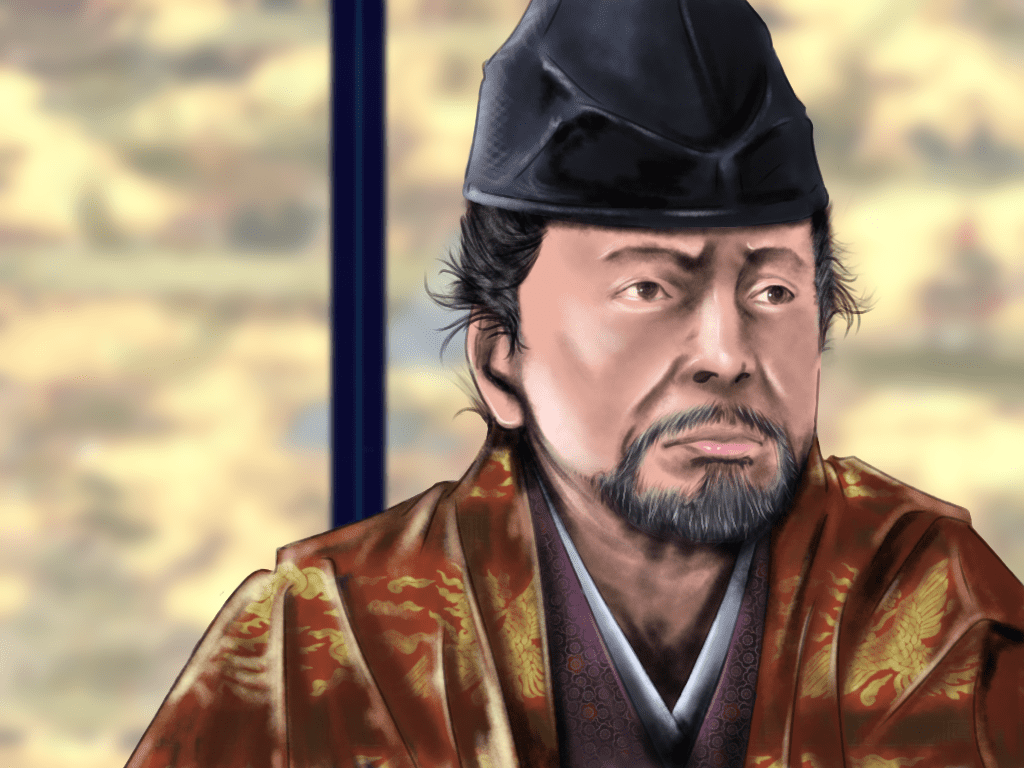

六角義賢(承禎)は、近江国守護として同地一円を支配しました。彼の出身である近江六角氏は、宇多天皇の孫・源雅信を祖とする源氏の一族です。義賢は名門一族を背負い、織田信長と戦い続けました。彼は何を目指し、どう戦ったのか。その生涯を見ていきましょう。

【目次】

誕生から家督相続まで

父は最盛期を築いた名君

大永7年(1521)、義賢は近江守護・六角定頼の嫡男として誕生。天文2年(1533)13歳の時に観音寺城で元服し、室町幕府12代将軍・足利義晴から偏諱を受けて「義賢」と名乗りました。父の定頼は、足利義輝(後の13代将軍)の烏帽子親です。中央政界にするため、将軍の後盾として度々京都に兵を派遣していました。幕府からは管領代に任命されているので、かなりの発言力があったことがうかがえます。

定頼が行った政策も革新的なものでした。城割(家臣を観音寺城に集めて居住させる)は後に一国一城令の先駆けとされ、全国て初めて楽市楽座も行われています。いわば定頼は、六角家の全盛期を築いた武将でした。義賢はそんな偉大な父の晩年から、共同して六角家の統治を行います。

天文18年(1549)には、父とともに姉婿である細川晴元を援助して三好長慶と江口の戦いで衝突しました。この時、義賢は一万の兵を率いています。

なお、この戦いに勝利した三好長慶は細川京兆家の当主に担いだ細川氏綱とともに上洛し、翌天文19年(1550)には摂津を平定して三好政権を誕生させました。一方の晴元と将軍義輝は近江に逃れ、以後は政権奪取に向けて度々三好軍と交戦することになります。

家督相続と敗戦

天文21年(1552)、義賢が家督を相続する時が訪れます。定頼が死去したためです。この時、正式に義賢が六角家の当主となりました。

六角家は、広大な領土を持っています。南近江の6郡に伊賀国の4郡のうち3郡を間接統治していました。義賢はそれに甘んじることはなく、領土拡張にも積極的に乗り出します。

弘治元年(1555)には、伊勢国に出兵しました。さらに将軍・足利義輝や細川晴元を助けて三好長慶と戦っています。しかし当初は優勢であった勢力差が逆転し、敗戦を続けていきました。

弘治3年(1557)になると、嫡男・義治に家督を譲って隠居しています。ここで義賢は剃髪して抜関斎承禎と号しました。家督相続からわずか5年での隠居です。しかし家中の実権は握り続けていたようです。

永禄元年(1558)には、三好長慶と将軍義輝との間で北白川の戦いが勃発。義輝側の形勢が不利と見た義賢は、2人の和睦を仲介しました。これにより、義輝は結果的に入京を果たしています。

外交の失策と衰退

浅井家を屈服させた先の反攻

この頃、近江国でも勢力図が変化しようとしていました。北近江の浅井久政が南近江の六角領に侵攻を開始しますが、義賢はこれを撃退し、以後は浅井氏を従属下に置きました。

さらには久政の嫡男・新九郎(後の浅井長政)に自らの偏諱を与えて賢政と名乗らせ、家臣平井定武の娘を嫁がせています。しかしこれが浅井家の猛烈な反攻を招くこととなりました。

永禄3年(1560)になると、浅井長政が六角方の肥田城を寝返らせます。義賢は二万五千の兵を率いて肥田城に押し寄せ、長政も一万一千で救援に向かいました。両軍は野良田で戦いますが、義賢は大敗を喫してしまいました。

この敗戦により、それまで敵対関係だった斉藤義龍と同盟関係を結ぶなど、六角家の対外関係に大きな影響を及ぼしています。これは嫡男の六角義治が主導したようです。義賢の姉妹は美濃国の土岐氏に嫁していました。現に美濃を簒奪した斎藤氏との同盟に反対する書状が見つかっています。

斎藤氏は尾張の織田家や越前の朝倉家と敵対していたため、六角家が巻き込まれることを危惧していたものと考えられます。

上洛と撤退

永禄4年(1561)、義兄・細川晴元が三好長慶に幽閉されたため、義賢は上洛を決意。河内国の畠山高政と共に京都に兵を進めました。その結果、将軍地蔵山の戦が勃発し、三好長慶の嫡男・義興と松永久秀に勝利を収めています。これにより、三好らは一時的に京都から追放されることになりました。翌年には洛中に進軍し、徳政令を敷いています。この時点で義賢は山城国を掌握していたようです。

義賢はここで動くのを止めます。高政が援軍を督促しましたが、同じことでした。結局、教興寺の戦いで高政は敗北してしまいます。その後、義賢は山城国から撤退して三好長慶と和睦しました。

永禄崩れと実権消失

永禄6年(1563)、六角家を激震させる大事件が起きました。義賢の嫡男で当主義晴が、重臣である後藤賢豊を観音寺城で殺害してしまいます。賢豊は最有力の重臣で、義賢の信任が厚い人物でした。義治が六角家家中における義賢の影響力を排除する目的だったという説もあります。

これには家臣の多くが不信感を表面化させました。家臣団が二万の兵で観音寺城を取り囲み、義賢と義治は甲賀郡に逃げ込みます(永禄崩れ)。

その後、義賢らは重臣の蒲生定秀・賢秀親子の仲介で観音寺城に戻ることができました。しかし一連の事件により、家中における義賢の実権は消失しています。

六角家の滅亡と最期

織田信長の上洛軍に敗れる

永禄8年(1565)、将軍・足利義輝が三好三人衆らに殺害されると、義輝の弟である一乗院覚慶(のちの足利義昭)が奈良から近江国の和田惟政のもとへ逃れて来ます。義賢は義昭の上洛に協力するため、野洲郡矢島に迎え入れました。その一環として織田信長と浅井長政の同盟を斡旋しています。しかし最終的には、義賢は三好三人衆に説得され、義昭を攻める方針を決めます。義昭が越前の朝倉義景のもとへ逃れると、浅井長政が六角領に侵攻するなど、苦境に立たされました。

義賢と義治は、ここで何もしなかったわけではありません。永禄10年(1567)には、家臣との間で六角氏式目を制定しています。これは分国法で当主の権限を抑制する反面、家臣団が大名を支えるという内容でした。義賢も、家中の統制を模索していたことがわかります。

永禄11年(1568)には、織田信長が義昭を奉じて上洛の進軍を始めます。義賢は三好三人衆と通じ信長の従軍要請を拒絶し、抗戦を選択。信長が一万九千の兵で攻め込んで来ると、六角方は一万の軍勢で応戦します。いわゆる観音寺城の戦いです。しかし六角家はまたもやここで敗北し、甲賀郡に本拠を移しました。

六角家の滅亡とゲリラ戦

義賢は元亀元(1570)年に家中を立て直し、南近江に北進を開始します。ここで義賢は縦横無尽に動きます。野洲河原の戦いで佐久間信盛と柴田勝家を攻め、さらに同年には浅井・朝倉、三好三人衆と同盟した上で野田城・福島城の戦いで織田軍に圧迫を加えています。

信長は劣勢となったため、同盟軍の切り崩しを図ります。その一環として、足利義昭を通じて義賢親子と和睦しました。

観音寺城の奪還を果たせないままの和睦であったため、これは事実上の降伏に等しいものでした。ここに及んで、大名としての六角家は滅亡したという評価があります。

しかし義賢は諦めません。元亀3(1572)年には、湖南の三宅城・金森御坊と連携して再び信長に抗戦を始めます。

信長配下の佐久間信盛と柴田勝家らは、付近の寺院をことごとく放火した上、近在の村々に六角家に味方をしない旨の起請文を出させています。

旧領を追われ、キリシタンに

京都の足利義昭や大和国の松永久秀は、この時信長から離反していました。織田家の最前線は、実質的に近江国まで後退していたことになります。義賢は最前線でゲリラ戦を展開していました。

元亀4(1573)年、義賢は琵琶湖東岸の鯰江城に入りますが、反撃の開始とはなりませんでした。同年、連携していた朝倉義景・浅井長政が相次いで信長に戦で敗北して討たれてしまいます。

さらに柴田勝家によって鯰江城が攻め落とされると、続いて甲賀郡北部の菩提寺城と石部城も佐久間信盛に囲まれ、翌年には落城しています。義賢は夜間の雨に紛れて甲賀郡南部の信楽に逃れました。

その後の義賢については、はっきりとわかっていません。各地を転々と流浪したとも伝わります。その時に甲賀郡と伊賀の国衆と共に交戦したとか、石山本願寺の援助を受けたともいいます。

しかし天正9(1581)年には、信長によって天正伊賀の乱が勃発し、伊賀国は平定されてしまいました。

ここに至って、義賢の旧領は全て信長に制圧されたことになります。何か思うところがあったのか、義賢はこの年に洗礼を受けてキリシタンとなっています。

晩年の義賢は、豊臣秀吉の御伽衆となりました。これは秀吉の話し相手の役職です。そして慶長3(1598)年に京都の宇治田原で78歳で死去しました。

義賢の位牌は嫡男義治と同じく京都の一休寺にあります。長男義治の系統は加賀藩士、次男義定の系統は江戸幕府の旗本で続きました。

まとめ

弓馬の道、と武士の嗜みを例える言葉があります。義賢はその言葉の典型的な人物でした。弓術は吉田重政に日置流(吉田流)を学び、唯一印可を受けています。馬術は大坪流を学び、独自に佐々木流を起こしたほどです。

嫡男の義治も、後に豊臣秀頼の弓術師範となりました。義賢が嫡男への教育に熱を注いでいたことが窺えます。

義賢に軍事的才能は乏しかったかも知れません。しかし六角家は後世まで生き残り、血筋を残しています。

どんな苦境にあっても諦めない、という姿は戦国武将の一端を見せている気がします。

あわせて読みたい

あわせて読みたい

【主な参考文献】

- 『六角氏一族の群像』 歴史研究会 川村一彦 2019年

- 『戦国期六角氏権力と地域社会』 新谷和之 思文閣出版 2018年

- 「六角承禎と信長の台頭」『歴史群像』安西篤子 2014年

- 『戦国武将合戦事典』小和田哲男 清文堂出版 2005年

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

歴史ライター。大学・大学院で歴史学を学ぶ。学芸員として実地調査の経験もある。 日本刀と城郭、世界の歴史ついて著書や商業誌で執筆経験あり。

コメント欄