まさに鏡面!超絶技巧、刀剣研磨の世界

- 2019/07/17

日本刀への人気が急速に高まり、全国各地で名刀の展示が目白押しとなっています。従来は一部の愛好家による、やや敷居の高い趣味という雰囲気もありましたが、若い人や女性にもファンが増えてその裾野はさらなる広がりを見せています。

もちろん本来、日本刀は武器として発達したものではありますが、同時にある種の芸術品として鑑賞するものという側面も持ち合わせています。優雅な曲線を描くその姿のみならず、地鉄や刃文など鋼が織りなす独特の美しさが、見る人の心に深い印象を与えます。

そんな日本刀ですが、博物館や美術館で実際にご覧になった方も多いかと思います。一見して驚くことのひとつに、刀身がもつ「輝き」があるのではないでしょうか。展示ブースのライトを反射して、深く蒼く冴える鋼の色合い。比喩ではなく、本当に顔が映るほどに磨き上げられたその刀身は、まさしく「鏡面仕上げ」と呼べるほどの光をたたえています。

刀の輝きを実現するのが、独自の「研磨」の技です。元来、刀剣製作に携わるのは刀身を鍛錬する刀匠だけではありませんでした。鞘・柄巻・鍔・金工・下緒……等々、それぞれのパーツや部位ごとに専門の職人が分担し、いわば合作として一振りの刀が完成するのです。

そして、刀身の最終研磨を担当するのが「研師」の役割です。本コラムでは、超絶技巧で美しく刀を仕上げる、研師の世界をのぞいてみましょう。

もちろん本来、日本刀は武器として発達したものではありますが、同時にある種の芸術品として鑑賞するものという側面も持ち合わせています。優雅な曲線を描くその姿のみならず、地鉄や刃文など鋼が織りなす独特の美しさが、見る人の心に深い印象を与えます。

そんな日本刀ですが、博物館や美術館で実際にご覧になった方も多いかと思います。一見して驚くことのひとつに、刀身がもつ「輝き」があるのではないでしょうか。展示ブースのライトを反射して、深く蒼く冴える鋼の色合い。比喩ではなく、本当に顔が映るほどに磨き上げられたその刀身は、まさしく「鏡面仕上げ」と呼べるほどの光をたたえています。

刀の輝きを実現するのが、独自の「研磨」の技です。元来、刀剣製作に携わるのは刀身を鍛錬する刀匠だけではありませんでした。鞘・柄巻・鍔・金工・下緒……等々、それぞれのパーツや部位ごとに専門の職人が分担し、いわば合作として一振りの刀が完成するのです。

そして、刀身の最終研磨を担当するのが「研師」の役割です。本コラムでは、超絶技巧で美しく刀を仕上げる、研師の世界をのぞいてみましょう。

切れ味だけではない、日本刀独特の研磨法

刃物を研ぐ、というのは端的に言うと、エッジを立たせて切断能力を引き上げることが目的です。しかし、単純に刃角をより鋭角にすればよいかというとそうではなく、用途別の耐久性をも考慮しなくてはなりません。例えば、日本料理に欠かせない柳刃包丁を想像してみてください。長く薄く、鋭い刃によって刺身を引くのに適した機能をもっていますが、もちろん骨のような硬いものを切断するのには向いていません。

一方で、菜切包丁を巨大にしたような中華包丁はどうでしょうか。極端に鋭い部分はないものの、その重さと大きさで肉も骨も断つことができ、タフな使い方を可能としていますね。

これらは武器としての日本刀にも当てはめることができ、切れ味を求めて刃を鋭く薄くすると、打ち合わせたときに欠けやすくなるというリスクが生じます。そこで、かつて戦場で用いられた時代にはあえて粗く研いで、耐久性を高める工夫がなされたと伝わっています。

日本刀研磨の独自性は、武器としての機能よりも、刀身の美しさにフォーカスした場合によく分かります。それというのも、先述したように地鉄や刃文などの鑑賞ポイントが多数あるため、それらをより際立たせるための研磨が必要とされたためです。

ここに「武器」と「美術品」という要素を両立した日本刀の、世界的に見ても稀有な研磨術が成立したのです。

したがって、研師には日本刀の魅力を最大限に引き出すための、特殊な技法が存在しています。以下にその概要をご紹介しましょう。

幾種類もの砥石を使い、徐々に細かい粒子に

研磨の原則は、砥石(= 刃物などを、とぎみがくための石。)の粒子が粗いものから始めて、徐々に細かいものへと段階的に移行しつつ、いくつもの工程を経ることです。他の刃物でも基本的には同じですが、日本刀は実に細分化された手順で行うことが知られています。打ちあがったばかりの刀は大まかに研がれているものの、まだまだ鏡面のような刀身には程遠い外観です。したがって研師は刃のエッジを立てるだけではなく、刀全体の姿を整えるように研いでいく必要があります。

研磨に用いる砥石は天然のものが主に使われ、産地の名を冠した「伊予砥」「対馬砥」「鳴滝砥」などがあります。しかし産出量には限度があり、現在では人口の砥石に置き換わっている部分もありますが、やはり天然に勝るものはないとされているようです。

最初の工程である「下地研ぎ」の段階でも多くの砥石を使い分け、少しずつ粒子の細かいものに変えながら幾度も研ぎにかけていきます。これは全体の形を整えることに始まり、砥石による「研磨痕」を段階的に消していくことも目的としています。

下地研ぎの段階では、ほかの刃物のように、固定した砥石に刀身を当てて研いでいきますが、仕上げ研ぎになるとさらに微細な作業が求められます。

仕上げには液状の研磨剤も使う

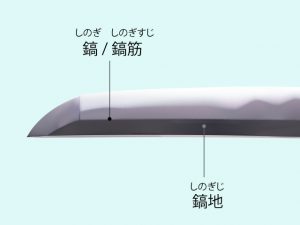

仕上げの研ぎには、薄く削いだ仕上げ用砥石を漆で和紙に固定したものを使い、これを指で直接刀身に当てて磨きます。また、研磨剤として刀剣鍛錬時に飛び散った鋼を微粒子に砕き、油で溶いたものを使用するなど非常にデリケートな工程となってきます。棟や鎬地(しのぎじ)の研磨には焼き入れをした鋼の棒を用い、金属的な光沢を強調します。

切っ先の部分を白く仕上げる作業は「ナルメ」といい、角材にいくつもの切れ込みを入れて櫛状のクッションにした「ナルメ台」に砥石の薄片を置いて研いだり、竹べらで小さな砥石片を押すように研いだりと、緊迫した精密作業の様相を呈します。この間は刀身には布が巻かれ、不用意に傷がつかないよう細心の注意が払われます。

このような工程を経て、日本刀は独特の鏡面を思わせる澄んだ輝きを得るのです。

まとめ

歴史的に有名な研師といえば、足利尊氏に仕えた本阿彌妙本を始祖とする「本阿彌家」です。本阿彌家は刀剣研磨に加えてその鑑定も生業とし、刀剣史上の権威として位置付けられています。やがて徳川幕府の時代になると、本阿彌家の鑑定刀に「折り紙」と呼ばれる証明書の発行が許されるようになり、「折り紙付き」という言葉の語源となりました。

長い歴史のなかで研究・発展してきた刀剣研磨の技術。もし実物の刀を見る機会があれば、知られざる研師の技に、ぜひとも思いを馳せてみてくださいね。

【主な参考文献】

- 『歴史群像シリーズ68 戦国剣豪伝』 2003 学習研究社

- 『日本刀 職人職談』 大野正 1971 光芸出版

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

古代史・戦国史・幕末史を得意とし、武道・武術の経験から刀剣解説や幕末の剣術についての考察記事を中心に執筆。 全国の史跡を訪ねることも多いため、歴史を題材にした旅行記事も書く。

「帯刀古禄」名義で歴史小説、「三條すずしろ」名義でWEB小説をそれぞれ執筆。 活動記録や記事を公開した「すずしろブログ」を ...

コメント欄