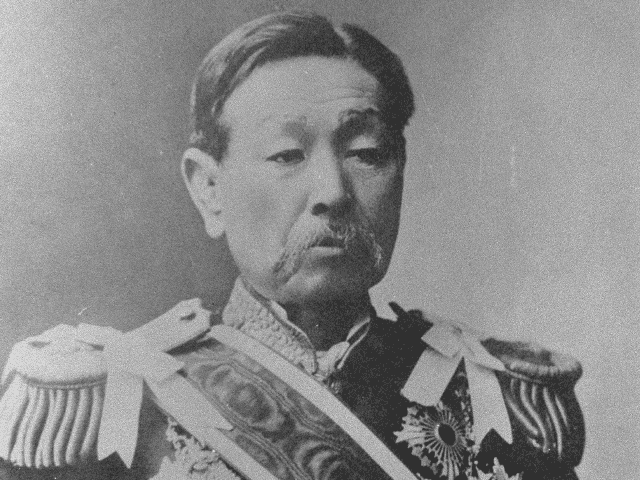

「井上馨」鹿鳴館の生みの親!近代財界の黒幕と評される、元・長州攘夷志士

- 2021/10/04

日本における明治以降の近代化とは、西欧文化への追随といっても過言ではありませんでした。科学・産業・政体はもとより、文化・芸術の面でもそれを目標に据えて吸収していった形跡がみられます。

しかし明治はじめの日本は、現実的には近代国家としてはみなされていませんでした。旧幕時代に欧米諸国と結んだ不平等条約の数々が改正されないことも代表的な例であり、日本の存在感を欧米に認めさせることが国家的な課題と認識されていたのです。当時の政府が積極的に推進した具体策のひとつに、西洋式社交の導入がありました。その象徴ともいえるのが「鹿鳴館」です。

これは国賓や海外使節をもてなすために造られた、ダンスホール・バー・ビリヤード場などを備えた洋館社交場でした。世に「鹿鳴館時代」とも呼ばれる欧化主義の勃興が知られますが、この立役者こそが井上馨(いのうえ かおる)です。

一介の志士から身を興して維新の元勲となり、やがては近代財界の黒幕とまで例えられた人物です。今回はそんな、井上馨の生涯をみてみることにしましょう!

しかし明治はじめの日本は、現実的には近代国家としてはみなされていませんでした。旧幕時代に欧米諸国と結んだ不平等条約の数々が改正されないことも代表的な例であり、日本の存在感を欧米に認めさせることが国家的な課題と認識されていたのです。当時の政府が積極的に推進した具体策のひとつに、西洋式社交の導入がありました。その象徴ともいえるのが「鹿鳴館」です。

これは国賓や海外使節をもてなすために造られた、ダンスホール・バー・ビリヤード場などを備えた洋館社交場でした。世に「鹿鳴館時代」とも呼ばれる欧化主義の勃興が知られますが、この立役者こそが井上馨(いのうえ かおる)です。

一介の志士から身を興して維新の元勲となり、やがては近代財界の黒幕とまで例えられた人物です。今回はそんな、井上馨の生涯をみてみることにしましょう!

生い立ち

井上馨は天保6年(1836)11月28日、周防国吉敷郡湯田村(現在の山口県山口市湯田)の地侍・井上光亨と房子の次男として生を受けました。幼名は勇吉または友次郎、のちの一時期は聞多(ぶんた)を称しました。諱は惟精(これきよ)、号には世外を用いました。少年期までは農耕に従事しながら生活したといわれ、嘉永4年(1851)に萩藩校・明倫館に入学します。明倫館は岡山藩の閑谷黌(しずたにこう)・水戸藩の弘道館(こうどうかん)と並ぶ名門として知られ、三大学府と称されることもあります。

優秀だった馨は安政2年(1855)、250石取の藩士・志道(しじ)氏の養子となります。同年10月には藩主・毛利敬親の参勤に随行する形で江戸へと出、そこで蘭学などを学びました。この時期の師の一人に台場建設で知られる西洋砲術の大家・江川英龍がおり、馨は海防についての見識などに大きな影響を受けたとされています。

江戸在勤中の安政7年(1860)、桜田門外の変で大老・井伊直弼が斃れるとその影響への懸念から長州藩も警備強化を企図。万延と改元されたのち、馨は藩主・敬親の小姓に抜擢され「聞多(ぶんた)」の通称を与えられます。

同年に萩へと帰国し、敬親の側近として洋式軍事調練などに参画。文久2年(1862)には敬親の養嗣子・毛利定広の小姓を務めて再び江戸へと出ることになりました。

長州藩士の時代

江戸で馨が帯びた任務にはイギリス海軍の研究や洋式軍艦の購入などがありましたが、一方では萩の攘夷派志士の中心人物としても活動していました。同年12月には高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文らとともに、江戸・品川御殿山に建設中だったイギリス公使館焼き討ちを実行。メンバーは長州に召喚され、馨は翌年に志道家を離別して旧姓の井上に復帰。藩主・定弘の許可を得てロンドン留学へと出立します。

これは幕府法には違反した密航でしたが、馨と伊藤博文・山尾庸三・井上勝・遠藤謹助のいわゆる「長州五傑」がもたらした知識・見識は、のちに長州が維新の一角を担う原動力になったといっても過言ではありません。

攘夷派でならした馨でしたがこの旅は相当のカルチャーショックだったことがうかがえ、往路で上海に着くころにはすでに開国へと思想の変化を見せて伊藤らを驚かせたと伝わっています。

主にロンドン大学で学んだ馨らでしたが、下関戦争勃発の報を受けて急遽帰国。元治元年(1864)、馨は高杉晋作・伊藤博文らとともに講和の使者に任命され、交渉を成功させています。

同年の第一次長州征討において、馨は幕府への「武備恭順」を主張しますが、反対派の襲撃にあって全身50針という瀕死の重傷を負います。一命をとりとめた馨は同年末、高杉晋作が起こしたクーデターである「功山寺挙兵」に一隊を率いて参戦し、藩政権奪取に貢献します。

慶応元年(1865)には、長崎で商人・グラバーから最新鋭の銃器を購入。来るべき幕府との戦に備えたものでした。馨の卓越した交渉能力が評価された任務だったと考えられます。

慶応2年(1866)の第二次長州征討でも、参謀として芸州口の戦いで幕府軍を相手に勝利し、勝海舟と会談して休戦協定を結びました。以後は主に外交任務に就き、下関港開港や武器・外国船の調達などに関わりました。

明治新政府での活躍

慶応3年(1867)、王政復古の大号令が発布。長州と薩摩などを中心とする新政府が樹立。馨は要職である参与兼外国事務掛の職に任命されます。海外留学や難しい交渉を成功させてきた実績への期待が表れているかのようですが、実際にはその後に九州鎮撫総督参謀・長崎府判事・長崎製鉄所御用掛・造幣局知事など様々な職務を与えられ、各地に転任しています。

留守政府の代表格として権勢を誇る

明治2年(1869)に大隈重信が大蔵大輔として国内財政の責任者になると、その下で大蔵省の重職を歴任。参議・木戸孝允を中心として伊藤博文らとともに開化政策を推進していきます。明治4年(1871)には副大臣相当の大蔵大輔に就任、事実上の大蔵省のトップに君臨する立場となります。同年に首脳陣が岩倉使節団として海外に派遣されると、留守政府の代表格として権勢を誇りました。

馨は国立銀行の開設や政商保護などに意欲的に取り組みましたが、金銭や利権をめぐる姿勢から政府内での風当たりは強く、明治6年(1873)に大蔵大輔を辞職します。このとき同時に大蔵省を去ったのが、右腕として業務にあたっていた渋沢栄一でした。その後、実業家としてのちの三井物産設立などに関わりますが、伊藤博文の強い要請を受け、ほどなく政界に復帰します。

明治8年(1875)には、征韓論などをめぐって対立し政府から退いた木戸孝允・板垣退助と大久保利通の会談「大阪会議」をセッティングし、木戸・板垣の参議復帰を実現させました。ちなみにこの会談の最後に使われた大阪・北浜の料亭「加賀伊」は木戸の提案・揮毫によって「花外楼」と名を改め、現在も営業しています。

馨は翌年、特命全権大使として李氏朝鮮との交渉を担当し、日朝修好条規を締結を見事にはたしました。同年には再び欧米の経済を学ぶためアメリカから欧州を外遊していきます。しかし外遊先で西南戦争の勃発や木戸の死去を伝えられました。日本の政情不安を知ると、馨は帰国を決断します。

欧化政策の先頭に立つ

帰国後の明治11年(1878)に参議兼工部卿、翌年には外務卿に就任しました。勃興した自由民権運動に対抗するため、プロシア流の君主大権を保持した欽定憲法構想を支持。いわゆる明治14年の政変ではイギリスにならった議会政治推進派の大隈重信を政界から追放します。明治16年(1883)には欧化政策と西洋文化導入の象徴として、海外使節向け洋館「鹿鳴館」を建設。西洋式の社交場としましたが、マナーや基礎教養が追い付かず、運用は結果的に成功とはいいがたいものとなりました。

閣僚を歴任し、元老の一人へ。

明治18年(1885)に第1次伊藤博文内閣が発足すると、外務卿の後継ポストである外務大臣に就任。引き続き諸外国との不平等条約改正に向けて動きましたが、明治20年(1887)に裁判への外国人判事任用などを盛り込んだ改正案に対する反対運動が巻き起こり、馨は外務大臣の辞職に追い込まれます。それでも翌年7月には黒田清隆内閣で農商務大臣として復帰。明治25~27(1892~94)には第2次伊藤内閣の外務大臣となり、特に一時期は交通事故で重傷を負った伊藤博文に代わって首相臨時代理も務めています。

以降も日清戦争の間は在朝鮮特命全権公使、明治31年(1898)には第3次伊藤内閣で大蔵大臣と政府要職を歴任し、歴代総理の推挙にほぼ関与したことから、いわゆる「元老」として位置付けられるようになります。

※参考: 井上馨の閣僚歴

| 内閣 | 公職 |

|---|---|

| 初代内閣:第1次伊藤内閣 | 外務大臣 |

| 2代内閣:黒田内閣 | 農商務大臣 |

| 5代内閣:第2次伊藤内閣 | 内務大臣 |

| 7代内閣:第3次伊藤内閣 | 大蔵大臣 |

大命拝辞~最期

明治34年(1901)に第4次伊藤内閣が倒れたことにより、天皇による総理就任打診ともいえる大命降下が馨に対して行われます。しかし組閣の人選が難航したため、これを拝辞。その後桂太郎を推挙して第1次桂内閣を発足させました。

日露戦争には反対の立場をとって暗殺の脅迫を受けましたが、開戦後は戦費調達を実行。明治40年(1907)には侯爵に列せられ、日本鉄道会社や日本郵政会社の設立にも尽力しました。

三井などの大財閥の顧問としても絶大な発言力をもった馨でしたが、大正4年(1915)9月1日に興津の別邸・長者荘(現在の静岡市清水区)にて満79歳の生涯を閉じました。

戒名は世外院殿無卿超然大居士、その魂は東京都港区西麻布の長谷寺に眠っています。

おわりに

井上馨といえば鹿鳴館に代表される、欧化政策の推進者というイメージが強いのではないでしょうか。しかし幕末の動乱期に自ら諸外国を見聞し、しかも生死の境をさまよう修羅場をくぐってきた人物でした。その事績を改めて振り返ると、維新を成した叩き上げの志士という姿が浮かび上がってくるようですね。【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(ジャパンナレッジ版) 吉川弘文館

- 『日本人名大辞典』(ジャパンナレッジ版) 講談社

- KIRIN HP ビールを酌み交わし政敵と結束 西洋文化導入の立役者・井上馨

- 首相官邸HP 「伊藤博文」

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

古代史・戦国史・幕末史を得意とし、武道・武術の経験から刀剣解説や幕末の剣術についての考察記事を中心に執筆。 全国の史跡を訪ねることも多いため、歴史を題材にした旅行記事も書く。

「帯刀古禄」名義で歴史小説、「三條すずしろ」名義でWEB小説をそれぞれ執筆。 活動記録や記事を公開した「すずしろブログ」を ...

コメント欄